Laman: 1 2

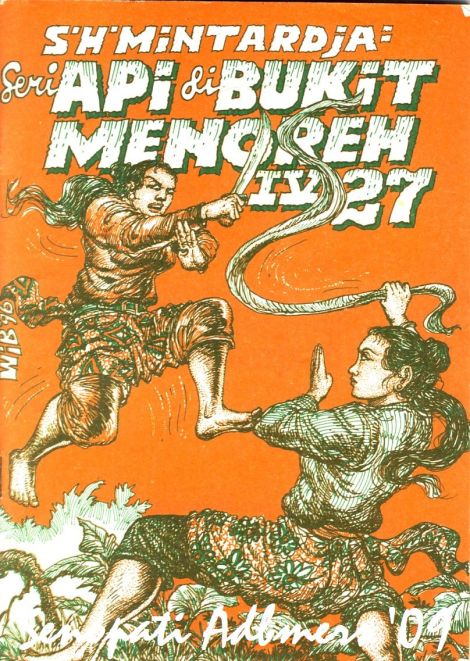

Buku IV-27

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-27/trackback/

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-27/trackback/

Gambar Kulit :

Herry Wibowo

Ilustrasi :

Sudyono

Penerbit :

Kedaulatan Rakyat,

Yogyakarta

matur nuwun… Nyi Seno. ransume munjung…

3x Matur Nuwun Nyi

thxs…bgt..

top dech.. 🙂

Sekedar Guyonan Ni

Top apa yang bisa bikin Adem kepala ???

Yang pasti bukan TOPI Ni……………

monggo,

apa ya ki???

topan mandi dikali???

heheheheh..

nyerah dech..

matur suwun ki/nyai kitab sampun diunduh

Matur suwun Nyi Senopati.

Kitab sampun diunduh.

Matur nuwun sampun ngunduh, buah dari kesabaran

Terima kasih… Nyi & Q GD

nyi Seno yth, el kitap sampun di undhuh. Mohon nyi Seno berkenan memberitahu kami untuk bantu menumpas gerombolan pengacau di bumi mataram.

Huasyik tenan ……. Trims Nyi Seno lan Ki GD …

Muantep tenan Nyi.

3 hari tidak masuk kerja (libur sabtu, minggu, senin) njenguk adbm senin sore ada tiga kitab di wedar muantep tho, enaak tho, hi hi hi I Love You Full

Salam ADBM untuk semua

rapelan terima kasih juga untuk nyi sena, ki gd, ki sukra, ki mbodo, ki tumenggung sepuh serta para bebahu dan para pengawal padepokan…

ternyata di sini semua to? 😀

Dear all

nyuwun tulung, shabis don lot trus untuk bukanya diapain ya mas,,,

nyuwun tulung

suwun

kant

coba buka link ini Ki.

Klik untuk mengakses donlot-kitab-wakita.pdf

Biasanya Ki Sunda sekali upload dua jilid, makanya gandok ini saya bersihkan sekalian.

Monggo Ki Sunda…. 😀

Hadir aaahhh ….

saba padepokan ah..tamba kangen

Api di Bukit Menoreh

Jilid IV – 27

Bagian 1 dari 3

TETAPI Pandan Wangi tidak memburunya. Dibiarkannya perempuan itu mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya

“Kau memang sombong perempuan cantik,” geram perempuan itu, “kau beri kesempatan aku bersiap menghadapi seranganmu. Kau sengaja memberi waktu kepadaku. Tetapi kau akan menyesal. Waktu yang sekejap, yang kau berikan kepadaku ini akan mengubah segala-galanya.”

“Aku tahu, kau bukan perempuan yang bengis. Kau hanya kurang bertenggang rasa dengan orang lain, sehingga kau dan kawan-kawanmu merasa diri kalianlah yang terpenting di dalam pergaulan ini. Karena itu, aku juga tidak ingin bertindak kasar.”

“Kau salah duga, perempuan cantik,” berkata orang itu, “kami bukan orang baik-baik. Kami dapat berbuat jauh lebih jahat dari penjahat yang manapun juga.”

“Ternyata kalianlah yang baru turun dari sebuah perguruan,” berkata Pandan Wangi kemudian, “bukan kami. Karena itu, pengalaman ini perlu bagi kalian. Tetapi pada dasarnya kalian bukan orang-orang jahat. Ancaman kalian pun masih sebatas ancaman yang sepatutnya.”

Tetapi lawan Pandan Wangi itu menyahut, “Kau jangan merajuk perempuan cantik. Kau jangan mengira, bahwa pujianmu itu akan meluluhkan hatiku sehingga aku tidak berbuat jahat terhadapmu.”

“Seandainya kau akan berbuat jahat, apa yang akan kau lakukan terhadapku?”

“Menyakiti kau dan suamimu sampai kalian menjadi jera. Jika kita bertemu lagi, maka kau tidak akan berani menengadahkan wajahmu. Apalagi jika kau mendengar kami membentakmu, maka kau akan segera bersimpuh di bawah telapak kakiku.”

“Hanya itu?”

“Jadi apa lagi?”

Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, “Kalian pedagang hewan?”

“Ya.”

“Dagangan kalian telah laku semuanya?”

“Ya.”

“Bagus!”

“Apa yang bagus?” bertanya perempuan itu.

“Tidak apa-apa. Tetapi apakah kita akan bertempur terus.”

“Kau takut?”

“Tidak. Aku berjanji jika kau menang, aku akan menjadi jera mencampuri urusanmu. Tetapi jika sebaliknya kau yang kalah, maka kau pun harus menjadi jera. Kau akan berlaku baik di tempat banyak orang. Kau dan kawan-kawanmu akan menghargai orang lain dan tidak akan menyakiti hati mereka.”

Perempuan itu mengerutkan dahinya. Katanya, “Baik. Aku berjanji.”

Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bertempur lagi dengan sengitnya Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka sampai ke puncak.

Namun ternyata bahwa kemampuan Pandan Wangi masih lebih tinggi dari kemampuan lawannya. Karena itu, maka semakin lama justru Pandan Wangilah yang semakin mendesak. Serangan-serangannya semakin lama menjadi semakin sering mengenai tubuh lawannya. Meskipun sekali-sekali serangan lawannya juga mengenainya, tetapi serangan-serangan itu tidak mematahkan penahanan Pandan Wangi.

Bahkan serangan kaki Pandan Wangi yang mengenai lambung perempuan itu, telah melemparkannya. Tubuhnya terpelanting jatuh menimpa bebatur kedai, sehingga perempuan itu mengaduh kesakitan.

Tetapi perempuan itu pun segera bangkit. Meskipun mulutnya menyeringai, namun kemudian tiba-tiba saja tangannya telah mengurai selendang yang melingkar di perutnya.

Pandan Wangi bergeser mengambil jarak. Sementara perempuan itu memutar selendangnya.

“Aku terpaksa mempergunakan senjataku, perempuan cantik. Jangan menyesali nasibmu. Jika terjadi sesuatu yang paling buruk atas dirimu, itu bukan maksudku. Tetapi aku tidak dapat membiarkan harga diriku kau injak-injak.”

Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Ia sudah sering mendengar dan bahkan mengalami benturan ilmu dengan perguruan yang mempergunakan benda-benda lentur sebagai senjatanya. Tetapi jika tenaga dalam orang itu cukup tinggi, maka selendang itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Selendang itu dapat terjulur seperti sekeping logam yang tajam. Dapat pula menebas seperti pedang. Tetapi dapat menjerat seperti janget kenatelon.

Sementara itu perempuan itu masih berkata selanjutnya, “Tetapi aku tidak akan ingkar janji. Jika kau kalah, kau akan menjadi jera dan minta ampun kepada kami semuanya. Tetapi sebaliknya, jika aku kalah, maka aku akan memperbaiki tingkah laku. Bukan hanya tingkah lakuku, tetapi kelompokku ini.”

Pandan Wangi mengangguk. Namun ia menyempatkan diri untuk melihat, apa yang terjadi dengan Swandaru.

Nampaknya Swandaru memang tidak terlalu bernafsu ingin cepat mengalahkan lawannya. Justru Swandarulah yang ingin tahu, unsur-unsur gerak ilmu lawannya. Jika saja ia dapat mengenalinya maka ia akan dapat menelusuri perguruan dari kedua orang perempuan itu.

Tetapi ketika lawan Swandaru itu melihat lawan Pandan Wangi sudah mengurai selendangnya maka ia pun segera mengurai selendangnya pula.

Swandaru juga bergeser surut mengambil jarak. Ternyata Swandaru tidak lagi merasa tegang menghadapi lawannya justru setelah ia sempat menjajaki ilmunya. Meskipun keduanya bertempur dengan sengitnya, namun Swandaru sudah mampu menilai tataran kemampuan perempuan itu.

Namun ketika lawannya mengurai selendangnya maka Swandaru pun berdesis, “Kau membuat dirimu semakin sulit.”

“Kau menjadi ketakutan, Ki Sanak. Selendang ini akan segera dapat mengakhiri perlawananmu.”

“Atau justru sebaliknya. Karena kau bersenjata, maka aku pun akan mempergunakan senjata. Kita masing-masing tahu, akibat dari orang-orang yang bermain-main dengan senjata.”

“Apa boleh buat. Sejak kita mengenal senjata, kita sudah tahu, bahwa senjata itu akan dapat menyakiti kita dan bahkan lebih dari itu. Mungkin senjata itu akan dapat mengakhiri petualangan kita untuk selanjutnya, meskipun tidak dengan sengaja.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Baiklah, kau mendesakku. Aku tidak dapat berbuat lain. Tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku menjadi cedera oleh senjatamu.”

Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera memutar selendangnya.

Swandaru merasakan desir angin oleh putaran selendang itu. Ketika lawannya menggerakkan selendangnya mendatar, maka Swandaru pun menyadari, bahwa tenaga dalam perempuan itu cukup besar.

Dengan demikian, maka Swandaru tidak boleh lengah. Jika selendang itu sempat menyentuh kulitnya, maka kulitnya itu tentu akan terluka.

Sementara itu, lawan Pandan Wangi pun telah mulai mengayunkan selendangnya. Pandan Wangi dengan cepatnya meloncat mengambil jarak. Ketika selendang itu dihentakkan sendal pancing, maka sekali lagi Pandan Wangi harus meloncat dengan cepat ke samping.

Selendang itu tidak mengenainya. Tetapi getar angin yang tersentuh ayunan selendang itu telah menerpa tubuh Pandan Wangi sehingga keseimbangannya menjadi goyah.

“Luar biasa!” desis Pandan Wangi.

Ia sadar sepenuhnya, maka lawannya benar-benar menguasai senjatanya serta memiliki tenaga dalam yang cukup memadai.

Karena itu, maka Pandan Wangi tidak dapat melawannya dengan kedua tangannya saja. Ketika ia harus melenting mengambil jarak, maka tiba-tiba saja kedua tangannya telah menggenggam sepasang pedangnya.

Jantung lawannya tersirap. Demikian pedang itu berada di tangan Pandan Wangi, maka pedang itu pun langsung berputar, sehingga merupakan perisai pertahanan yang sangat rapat

“Bukan main!” desis perempuan itu.

Namun yang lebih terkejut lagi adalah perempuan yang seorang lagi. Bahkan ketujuh orang laki-laki yang berdiri di sekitar arena itu, Di tangan Swandaru tiba-tiba pula telah digenggam tangkai cambuknya yang berjuntai panjang.

Swandaru pun menghentakkan cambuknya itu sehingga terdengar cambuk itu meledak bagaikan meruntuhkan langit.

Orang-orang yang mendengar ledakkan cambuk Swandaru itu menutup telinganya. Rasa-rasanya selaput telinga mereka akan terkoyak oleh ledakan yang sangat keras itu.

Namun perempuan yang bertempur melawan Swandaru itu berdiri termangu-mangu sambil berkata, “Apakah kau murid dari perguruan Orang Bercambuk?”

“Ya,” jawab Swandaru.

“Sayang, bahwa kau berguru setelah orang bercambuk yang sebenarnya tidak ada, sehingga ilmumu lebih sesuai kau pergunakan untuk menggembalakan kambing daripada untuk membela diri dalam benturan ilmu yang sebenarnya.”

Swandaru tersenyum. Justru karena keyakinannya akan kelebihannya, maka Swandaru tidak merasa tersinggung. Tanpa menjawab sama sekali, maka sekali lagi Swandaru menghentakkan cambuknya

Berbeda dengan hentakkan sebelumnya, maka hentakkan cambuknya itu sama sekali tidak meledak. Bahkan seakan-akan tidak bersuara sama sekali.

Namun perempuan yang bersenjata selendang itu telah terkejut pula. Hentakkan ilmu cambuk yang matang itu benar-benar telah menggetarkan jantung perempuan itu.

“Luar biasa!” perempuan itu berdesis di luar sadarnya.

“Apakah pertempuran ini akan kita lanjutkan?” bertanya Swandaru.

Perempuan itu termangu-mangu. Namun ternyata harga dirinya cukup tinggi. Karena itu, maka katanya, “Pantaskah jika aku berjongkok untuk menyerahkan diriku kepadamu?”

“Soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetap kau tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa kau tidak akan mampu melawan ilmu cambukku.”

Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, “Siapakah yang lebih dahulu menang. Kau atau saudaraku yang bertempur melawan istrimu. Jika kau lebih dahulu menang, maka kau dapat membantu istrimu mengalahkan saudaraku. Tetapi jika saudaraku itu menang, maka ia akan dapat membantuku, menghentikan perlawananmu.”

“Bagaimana kalau istriku menang atas saudaramu itu?”

“Apakah istrimu juga berilmu sangat tinggi?”

“Kita akan melihat. Tapi seandainya tidak, maka aku akan berusaha mengalahkanmu lebih dahulu.”

Perempuan itu tidak menjawab. Namun ia pun kembali memutar selendangnya Putaran angin mulai menghentak-hentak di arena Bahkan ayunan selendang itu mendatar, menjadi sangat berbahaya pula bagi Swandaru.

Tetapi Swandaru pun telah memutar cambuknya pula. Sekali ia menghentakkan cambuk itu sehingga meledak bagaikan memecahkan selaput telinga, namun kemudian cambuk itu menghentak tanpa bersuara sama sekali. Tetapi getarannya mengguncang isi dada.

Sementara itu, Pandan Wangi pun telah melindungi tubuhnya dengan sepasang pedang rangkapnya. Putaran pedangnya bagaikan kabut putih yang membentengi dirinya tanpa memberikan kesempatan ujung duri untuk menyusupinya.

Lawan Pandan Wangi itu pun kemudian telah menghentakkan senjatanya dengan mengerahkan tenaga dalamnya.

Yang kemudian terjadi adalah satu benturan yang keras. Selendang lawan Pandan Wangi itu tidak menyentuh putaran pedangnya dengan lunak. Tetapi yang terjadi adalah benturan tenaga dalam kedua orang perempuan yang sedang bertempur itu.

Perempuan itu terkejut. Ia terdorong berapa langkah surut, selendangnya yang membentur pedang Pandan Wangi dengan keras itu tergetar. Getarannya seakan-akan telah merambat lewat selendang itu, menelusuri tangannya dan mengguncang isi dadanya. Meskipun perempuan itu telah mengerahkan tenaga dalamnya pula, namun ternyata tenaga Pandan Wangi masih lebih besar dari tenaga dalamnya, sehingga dalam benturan yang terjadi tenaga dalam Pandan Wangi telah mendesak dan bahkan menghentak jantung.

Perempuan itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sambil berdiri tegak, maka kedua tangan perempuan itu memegangi kedua ujung selendangnya. Sementara terasa jantungnya berdebar-debar di dalam dadanya.

Pandan Wangi tidak mengejarnya Selangkah ia maju sambil berkata, “Kita sudah dapat menduga, apakah yang akan terjadi.”

“Tidak!” jawab perempuan itu, “Pertempuran tidak ditentukan hanya oleh kekuatan tenaga. Bahkan tenaga dalam sekali pun. Tetapi ada unsur lain yang ikut menentukan, apakah kau atau aku yang akan menang.”

“Kau benar,” jawab Pandan Wangi, “jadi kita akan meneruskan sampai kita yakin, siapakah di antara kita yang menang dan yang kalah?”

“Ya.”

“Tetapi sorot matamu berkata lain,” desis Pandan Wangi, “matamu memancarkan pengakuan atas kekuranganmu.”

“Kau menjadi semakin sombong.”

“Bukan maksudku. Aku hanya ingin meyakinkanmu, bahwa bijaksana sekali menyelesaikan pertempuran pada saat seperti ini.”

Orang itu mengerutkan dahinya Tiba-tiba saja berteriak, “Bersiaplah!”

Sejenak kemudian, maka perempuan itu pun telah menyerang Pandan Wangi. Selendangnya menghentak sendal pancing.

Tetapi Pandan Wangi sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka dengan cepat pula ia menghindar. Bahkan dengan cepat pula ia meloncat sambil menjulurkan pedang di tangan kirinya.

Tetapi perempuan itu telah menyongsong serangan itu dengan menjulurkan selendangnya mematuk ke arah dada.

Pandan wangi menggeliat. Dengan pedang di tangan kanannya ia menangkis selendang lawannya yang terjulur ke dadanya.

Namun selendang itu dengan lunak menyentuh pedang Pandan Wangi. Bahkan kemudian telah melilit dan seakan-akan dengan kerasnya mencengkam pedang itu.

Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka perempuan itu dengan cepat menarik selendangnya yang melilit pedang itu. Dengan kuatnya pedang Pandan Wangi seakan-akan telah dihisap oleh kekuatan tenaga dalam perempuan itu.

Tetapi Pandan Wangi ternyata telah memperhitungkannya. Karena itu, ketika perempuan itu menghentakkan selendangnya untuk merampas pedang Pandan Wangi, maka selendangnya seakan-akan telah melilit sebatang pohon yang akarnya menghunjam sampai di pusat bumi.

Karena itu, hentakkan tenaganya tidak berhasil menarik pedang Pandan Wangi. Justru perempuan itu sendirilah yang seakan-akan telah terhisap oleh kekuatan yang merambat dari pedang Pandan Wangi itu.

Untunglah bahwa perempuan itu cepat tanggap akan kesulitan yang bakal dihadapi. Jika ia tidak dapat bertahan, maka pedang di tangan kiri Pandan Wangi itu akan dapat terjulur menyongsong tubuhnya yang meluncur ke arah pedang yang dililit oleh selendangnya.

Dengan demikian, maka dengan cepat, maka perempuan itu telah mengurai selendangnya sehingga pedang Pandan Wangi itu terlepas. Namun dengan demikian, maka tubuhnya tidak lagi terhisap tanpa dapat bertahan.

Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Jika ia berminat melakukannya, maka dengan satu loncatan, maka pedang di tangan kirinya itu akan dapat menggapainya, justru pada saat perempuan itu dalam kesulitan. Tetapi Pandan Wangi tidak melakukannya. Ia bahkan berdiri tegak sambil tersenyum memandangi perempuan yang terlepas dari hisapan daya tariknya sendiri.

“Kenapa kau hanya diam saja?” bertanya perempuan itu.

“Apa yang harus aku lakukan?”

“Meloncat, dan menjulurkan pedang di tangan kirimu. Ujung pedang itu akan menikam dadaku, karena itu tidak akan dapat menangkis dan tidak akan sempat mengelak.”

“Lalu kau mati?”

Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Dengan kerut di dahi ia pun berkata, “Ya.”

Pandan Wangi menggeleng. Katanya, “Jika kau mati, maka kau tidak akan dapat lagi mengakui kemenanganku.”

“Cukup!” perempuan itu menjerit, “Demikian sombongnya kau, perempuan cantik. Kau rendahkan aku sampai wajahku tersuruk ke dalam tanah.”

Pandan Wangi justru tertegun melihat sikap perempuan itu. Apalagi ketika perempuan itu kemudian menjatuhkan diri dan duduk di tanah sambil menangis. Katanya dengan suara yang melengking-lengking, “Bunuh aku! Bunuh aku! Jangan hinakan aku seperti itu!”

“Tidak,” berkata Pandan Wangi, “aku tidak ingin menghinamu. Tetapi jangan paksa aku membunuhmu.”

“Di hadapanmu aku tidak berharga sama sekali. Kenapa kau tidak membunuh aku saja?”

“Kenapa aku harus membunuh?”

“Kita sudah bertempur. Kita masing-masing dapat membunuh lawan-lawan kita.”

“Tetapi kita tidak berjanji untuk saling membunuh.”

Perempuan itu pun kemudian meletakkan selendangnya di pangkuannya Sambil menangis ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya.

Pandan Wangi justru menjadi bingung. Ia memang tidak menjadi lengah, karena dapat saja perempuan itu berpura-pura, namun kemudian dengan tiba-tiba menyerangnya. Tetapi ia pun melihat ketujuh orang laki-laki yang datang bersama kedua perempuan itu juga menjadi bingung.

Sementara itu Swandaru, yang bertempur dengan perempuan yang seorang lagi, bertanya kepada lawannya, “Kau lihat, bahwa kawanmu menyerah?”

“Ya.”

“Bahkan menangis?”

“Ya. Ia orang yang cengeng.”

“Dan kau sendiri?”

Perempuan itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ilmu cambuk lawannya itu tidak akan dapat diimbanginya. Ketika ujung cambuk Swandaru itu sedikit saja menyentuh lengannya, maka lengannya seakan-akan telah terkoyak dan berdarah.

“Aku menyerah,” berkata perempuan itu, “jika kau akan membunuh aku, bunuhlah.”

Swandaru termangu-mangu. Suara perempuan itu tetap datar. Tidak ada gejolak perasaan sama sekali yang menyatakan kecemasan dan kengerian menghadapi kematian seandainya kematian itu benar-benar akan datang.

“Perempuan itu tahu, bahwa aku tidak akan membunuhnya,” berkata Swandaru di dalam hatinya, “sebagaimana Pandan Wangi juga tidak membunuh lawannya. Karena itu ia tidak perlu merasa cemas.”

Namun sikapnya yang tetap tenang memang menarik bagi Swandaru, meskipun seandainya perempuan itu tahu, bahwa ia tidak akan membunuhnya.

Karena Swandaru tidak segera menanggapi sikapnya, maka perempuan itu pun mengulangi lagi pernyataannya, “Aku menyerah. Apakah kau akan membunuhku, atau aku akan kau perkenankan melihat saudaraku sebelum kau membunuhku?”

“Lihat saudaramu itu,” berkata Swandaru kemudian. Perempuan itu melilitkan selendangnya di pinggangnya. Kemudian ia pun melangkah mendekati kawannya yang masih menangis.

“Kau menangis lagi,” berkata perempuan itu.

Perempuan yang menangis itu menyahut di sela-sela tangisnya, “’Perempuan cantik itu menghinaku. Ia tidak mau membunuhku, agar aku dapat melihat dan mengakui kemenangannya.”

“Kenapa kau harus menangis?”

“Aku tidak mau dihina.”

“Akui saja, bahwa kau kalah. Aku juga menyerah dan mengaku kalah. Aku juga sudah siap untuk mati atau diperlakukan apa saja, tetapi aku tidak menangis.”

Perempuan yang menangis itu mengangkat wajahnya, Dengan selendangnya ia mengusap air matanya

“Senjatamu itu akan kehilangan arti jika terlalu sering basah oleh air mata.”

Perempuan yang menangis itu pun bangkit berdiri. Sementara perempuan yang tidak menangis itu berkata, “Kami menyerah. Kami siap untuk diperlakukan apa saja.”

Swandaru mengerutkan dahinya. Dengan suara yang berat ia bertanya, “Siapakah kalian sebenarnya?”

“Kami memang baru saja menjual beberapa ekor lembu hasil peternakan padepokan kami.”

“Padepokan mana?”

“Padepokan Trembayun di kaki Gunung Merapi.”

“Siapa nama kalian dan siapa nama pemimpin padepokan kalian yang barangkali juga merupakan sebuah perguruan?”

“Ya. Padepokan kami adalah sebuah perguruan. Namaku Onengan. Saudaraku ini namanya Praniti.”

“Siapakah pemimpin perguruanmu?”

“Guru kami adalah Ki Reksapada. Seorang yang sudah separuh baya.”

“Apa kata gurumu jika ia melihat kau dan tujuh laki-laki itu kami kalahkan?”

“Tujuh laki-laki dungu itu adalah para cantrik di perguruan kami. Aku tidak dapat mengatakan, bagaimana sikap guru, jika guru melihat kami dikalahkan. Jika kalian membunuh kami sehingga kami tidak pulang, mungkin guru akan mencari kami.”

Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah. Meskipun aku tidak membunuhmu, jika gurumu mencariku, biarlah ia menemui aku. Ia dapat datang ke rumahku.”

“Siapakah sebenarnya kalian berdua?”

“Namaku Swandaru. Jika gurumu ingin menemui aku, biarlah ia mencari aku di Sangkal Putung. Aku adalah anak Demang Sangkal Putung.”

“Anak Demang Sangkal Putung?” perempuan itu mengulang.

“Ya. Aku tidak keberatan menerima gurumu untuk keperluan apa saja. Tetapi aku bukan jenis orang yang mencari lawan.”

Perempuan itu mengangguk-angguk.

Sementara itu Pandan Wangi pun berkata kepada lawannya yang dikalahkannya, “Bukankah perjanjian kita tetap berlaku?”

Perempuan itu memandang Pandan Wangi dengan kerut di dahi, sementara perempuan yang lain bertanya, “Perjanjian apakah yang kalian buat?”

“Saudaramu ini berjanji jika ia kalah, maka ia dan saudara-saudaranya yang lain akan berubah sikap. Ia dan saudara-saudaranya tidak akan lagi berbuat seenaknya sendiri di antara banyak orang. Tanpa menghiraukan apakah orang lain tersinggung atau tidak. Apakah tingkah lakunya itu pantas atau tidak. Pokoknya, saudaramu berjanji untuk membuat saudara-saudaranya bertenggang rasa di dalam lingkungan orang banyak.”

Perempuan yang bertempur melawan Swandaru itu menundukkan kepalanya. Katanya, “Aku mengerti. Aku menjadi saksi perjanjian ini. Aku pun akan menghormati perjanjian itu.”

“Terima kasih.”

“Kami sadari, bahwa tingkah laku kami telah menyurukkan kami ke dalam kehinaan ini.”

“Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menghinakan kalian. Kami hanya tersinggung oleh sikap kalian. Itu saja.”

Perempuan itu mengangguk. Katanya, “Kami minta maaf.”

“Nah, sekarang pergilah. Kami juga akan melanjutkan perjalanan kami.”

“Kalian akan pergi ke mana?” bertanya perempuan itu.

“Kami akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kalian akan pulang ke padepokan kalian?”

Perempuan itu hanya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi.

Swandaru dan Pandan Wangi kemudian telah minta diri. Mereka pun minta diri pula kepada pemilik kedai yang berdiri dengan tegangnya menyaksikan perkelahian itu.

Namun sebelum Swandaru dan Pandan Wangi pergi, kedua orang perempuan itu pun berkata kepada pemilik kedai itu, “Kami minta maaf. Kami akan mengganti kerusakan yang terjadi di dalam kedai ini. Kami mempunyai uang, karena kami baru saja menjual beberapa ekor lembu dari peternakan kami.”

“Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kerusakan yang berat. Biarlah aku memperbaikinya sendiri.”

Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata kepada Swandaru dan Pandan Wangi yang telah menuntun kudanya, “Singgahlah di padepokan kami. Kami akan memperkenalkan kalian berdua kepada guruku.”

“Terima kasih,” jawab Swandaru, “tetapi aku tidak tahu, apakah aku dapat memenuhi undanganmu atau tidak.”

Demikianlah, Swandaru dan Pandan Wangi pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Tanah Perdikan Menoreh.

“Perjalanan kita memang tertunda,” berkata Swandaru, “tetapi kita dapat memberi peringatan kepada orang-orang itu agar tidak membuat orang lain tersinggung.”

Pandan Wangi tersenyum. Katanya, “Tetapi nampaknya mereka bukan orang-orang jahat.”

“Apakah kita akan singgah kelak jika kita kembali dari tanah perdikan?”

Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, “Meskipun kita menduga bahwa mereka bukan orang-orang jahat, tetapi apakah kita pantas terlalu mempercayai mereka? Kita tidak tahu, apakah isi padepokan mereka. Mungkin ada orang-orang yang tidak jahat, tetapi tidak mengenal unggah-ungguh seperti orang-orang yang baru saja menjual ternak itu. Tetapi mungkin di antara mereka terdapat orang-orang lain yang ternyata jahat dan pendendam.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Kau benar. Jika aku berniat singgah, aku hanya ingin menjajaki kemungkinan, apakah perguruan Ki Reksapada di Trembayun itu akan dapat menjadi kawan bermain.”

“Maksud Kakang?”

“Jika Mataram tidak berniat memenuhi permohonan kami, bukankah kami perlu memberikan tekanan, sehingga Mataram mengiakannya?”

“Kakang?”

Tetapi Swandaru tertawa. Katanya, “Sudahlah. Jangan dipikirkan. itu adalah kemungkinan terakhir. Tekanan yang aku maksud itu pun hanya sekedar pameran kekuatan. Tetapi sudah tentu tidak benar-benar dipergunakan.”

“Jika tekanan itu tetap tidak dihiraukan oleh Mataram?”

“Jangan berpikir begitu. Bukankah kita sudah memberikan sumbangan banyak sekali terhadap Mataram, dan bahkan melampaui Tanah Perdikan Menoreh?”

Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kecemasan telah menggelitik jantungnya. Meskipun tidak terbuka namun agaknya Swandaru ingin memaksakan keinginannya, agar Sangkal Putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan sebagaimana Menoreh, dengan hak-haknya yang lebih besar dari sebuah kademangan.

Tetapi Pandan Wangi tidak bertanya lebih jauh lagi. Dipandanginya jalan panjang yang berbentang di hadapannya

Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri. Namun Swandarulah yang kemudian berkata, “Jalan menuju ke Kota Raja nampaknya menjadi sepi.”

Pandan Wangi mengerutkan dahinya. Katanya kemudian, “Panasnya terasa bagaikan menyengat kulit. Saat-saat seperti ini jalan memang menjadi agak sepi.”

Swandaru mengangguk-angguk.

Kuda mereka pun kemudian berpacu semakin cepat.

Beberapa saat kemudian mereka telah berada di tepian Kali Praga. Tidak begitu banyak orang yang menyeberang. Ada sebuah rakit yang berhenti menepi ditambatkan pada satangnya yang ditancapkan pada pasir tepian.

“Rakit itu?” desis Pandan Wangi.

“Tidak ada tukang satangnya,” sahut Swandaru. Namun beberapa puluh langkah di pasir tepian, mereka melihat dua orang laki-laki duduk sambil memegangi masing-masing sebungkus nasi. Nampaknya mereka adalah tukang satang dari rakit yang ditambatkan itu.

“Mereka baru makan,” berkata Swandaru.

Dengan demikian, maka mereka menunggu rakit yang sedang meluncur dari seberang. Di atasnya hanya ada empat orang saja yang duduk terkantuk-kantuk. Panas matahari memang serasa membakar ubun-ubun. Dua Orang tukang satang yang mengenakan caping bambu, menekankan satangnya ke dasar Kali Praga. Sekali-sekali mereka mengusap keringat mereka yang mengalir membasahi pakaian mereka yang juga basah tepercik oleh air Kali Praga.

Ketika rakit itu telah merapat di tepian sebelah timur, maka keempat orang penumpangnya berloncatan turun. Sementara itu Pandan Wangi dan Swandaru menuntun kudanya naik ke atas rakit itu, bersama dua orang yang lain.

Beberapa saat kemudian, mereka pun telah turun dari rakit itu di sisi sebelah barat Kali Praga.

Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa berada di bumi kelahirannya. Tanah Perdikan Menoreh.

Swandaru dan Pandan Wangi tidak segera naik ke atas punggung kudanya. Perlahan-lahan mereka melangkah di atas pasir tepian yang basah. Namun ketika kemudian mereka mulai naik ke atas tebing yang landai, maka terasa kaki mereka mulai disengat panasnya pasir yang dipanggang sinar matahari.

Baru beberapa saat kemudian mereka berdua meloncat naik ke punggung kuda mereka Perlahan-lahan kedua ekor kuda itu berjalan meninggalkan Kali Praga yang airnya masih saja berwarna lumpur.

Sejenak kemudian keduanya mulai melarikan kuda mereka di jalan-jalan bulak Tanah Perdikan Menoreh.

“Alangkah segarnya angin yang bertiup agak kencang ini,” desis Pandan Wangi.

Swandaru tersenyum. Katanya, “Ya. Segarnya angin tanah perdikan.”

Pandan Wangi menarik nafas panjang.

Beberapa saat kemudian, maka kuda-kuda mereka pun berlari semakin cepat. Kuda Pandan Wangi berlari di depan, kemudian disusul kuda Swandaru. Dua ekor kuda yang terhitung besar dan tegar. Kedua-duanya dibeli dari Ki Ambara.

Ketika Swandaru dan Pandan Wangi memasuki jalan utama yang menuju ke padukuhan induk, maka matahari sudah menjadi semakin rendah. Ternyata mereka tertahan cukup lama di perjalanan selain mereka memang memerlukan waktu untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat

Kedatangan Pandan Wangi dan Swandaru di Tanah Perdikan Menoreh di sambut dengan gembira. Ki Gede yang sudah menjadi semakin tua, menekan dadanya melihat anak dan menantunya nampak rukun setelah mengalami guncangan karena tiupan angin pusaran yang cukup keras.

“Mari, mari Ngger,” Ki Gede langsung menyongsong anak dan menantunya, turun ke halaman.

Swandaru membungkuk hormat. Sedangkan Pandan Wangi langsung mencium tangan ayahnya. Terasa bahwa pelupuk mata Pandan Wangi menjadi basah dan mengalir ke pipinya, sehingga tangan Ki Gede pun menjadi basah pula

Keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Swandaru duduk di pringgitan bersama Ki Gede, sementara Pandan Wangi pun langsung masuk ke ruang dalam. Rasa-rasanya ia menjadi demikian rindunya ‘melihat bagian dalam rumah tempat ia dilahirkan.

Baru kemudian, Pandan Wangi menyusul Swandaru duduk di pringgitan setelan ayahnya dan Swandaru saling menanyakan keselamatan masing-masing.

“Sudah agak lama aku menunggu-nunggu kedatangan kalian,” berkata Ki Gede.

Swandaru menunduk sambil menjawab, “Maaf Ayah, ada ber-macam-macam kesibukan yang datang susul-menyusul. Terakhir kami mendapat keterangan bahwa orang-orang yang ingin menegakkan kembali perguruan Kedung Jati telah merambah sampai ke Sangkal Putung.”

Ki Gede mengerutkan dahinya. Katanya, “Apakah mereka masih belum jera. Mereka telah dihancurkan di sini.”

“Ya, Mereka sudah dihancurkan di sini. Tetapi nampaknya mereka ingin mencoba mengintip Mataram dari sebelah timur.”

Ki Gede menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun bertanya, “Apakah kunjunganmu ada hubungannya dengan itu?”

“Tidak Ayah. Tidak ada hubungannya. Aku merasa akan dapat mengatasinya.”

“Jadi, apakah kau hanya sekedar berkunjung atau membawa masalah penting?”

“Tidak ada masalah apa-apa Ayah. Kami hanya ingin berkunjung karena sudah agak lama kami tidak datang kemari. Terutama aku.”

“Oh, Syukurlah.”

“Aku juga ingin minta maaf kepada Ayah.”

“Kenapa?”

Swandaru tersenyum. Katanya, “Mataku agak kabur beberapa waktu yang lalu.”

Ki Gede pun tersenyum pula. Sementara Pandan Wangi menunduk dalam-dalam.

“Aku sudah melupakannya. Pandan Wangi pun tentu sudah melupakannya pula.”

Pandan Wangi tidak menyahut. Hanya kepalanya sajalah yang mengangguk perlahan.

“Terima kasih atas kebesaran jiwa Ayah dan Pandan Wangi.”

“Sudahlah. Sekarang, ceritakan tentang peningkatan kesejahteraan rakyatmu saja. Mungkin kau mempunyai cara-cara yang dapat diuapkan di sini.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam.

“Kami masih belum melangkah lebih jauh dari tanah perdikan ini, Ayah. Agaknya tanah perdikan ini juga maju dengan pesat meskipun kadang-kadang masih saja timbul persoalan yang gawat di sini.”

“Mungkin sisi lain dari pertanian?”

Swandaru termangu-mangu sejenak. Sementara itu, minuman hangat dan makanan pun dihidangkan.

Swandaru memang bercerita serba sedikit tentang usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan kademangannya. Namun seperti yang dikatakannya, Sangkal Putung memang tidak lebih maju dari Tanah Perdikan Menoreh. Di hari-hari terakhir, Menoreh berhasil menyusul ketinggalannya.

Namun dalam pembicaraan itu, Swandaru sama sekali masih belum menyinggung keperluannya yang sebenarnya. Bahkan ketika Swandaru mengatakan bahwa esok ia ingin bertemu dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Swandaru itu pun berkata, “Aku juga ingin memperingatkan Sekar Mirah. Bukankah ia salah seorang yang memegang pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Aku ingin memperingatkannya agar ia tidak terjebak.”

“Adikmu itu cukup berhati-hati, Swandaru,” berkata Ki Gede, “sebelum orang-orang itu menyerang tanah perdikan, mereka telah mencoba menghubungi Sekar Mirah. Bahkan berkali-kali.”

“Sekar Mirah juga sudah mengatakannya, Ayah. Tetapi aku masih ingin memperingatkan, bahwa orang-orang yang mengaku berkepentingan dengan perguruan Kedung Jati itu adalah orang-orang yang licik. Mungkin mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan itu sebelumnya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, mereka mengaku bagian dari perguruan itu.”

“Sekar Mirah menyadarinya.”

“Syukurlah. Tetapi Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu harus tetap berhati-hati. Mereka dapat mempergunakan segala cara untuk menjebak Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Mungkin dengan cara yang sangat lembut sehingga sama sekali tidak disadari, bahwa mereka telah masuk ke dalam wuwu sehingga sulit untuk keluar.”

“Tidak ada jeleknya kau memberinya peringatan, Swandaru.”

“Ya, Ayah. Tentu saja dengan cara yang tidak menyinggung perasaan Kakang Agung Sedayu, karena aku tahu, betapa lembutnya hati Kakang Agung Sedayu itu.”

Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, “Ya. Tetapi itu sudah men-jadi ciri wanci. Bawaan sejak lahirnya.”

“Tetapi ada yang berubah pada Kakang Agung Sedayu, Ayah.”

“Apa?”

“Juga ciri bawaannya. Kakang Agung Sedayu adalah seorang penakut sampai masa remajanya. Ia juga seorang yang rendah diri, yang tidak menyadari akan kemampuannya sendiri.”

“Ya. Sekarang tidak lagi. Bahkan Angger Agung Sedayu merupakan seorang lurah prajurit yang mumpuni.”

“Ya. Ia telah diangkat menjadi lurah dan memimpin satu pasukan justru dari pasukan khusus. Tetapi sayang. Justru karena itu, maka Kakang Agung Sedayu pun telah berhenti.”

“Berhenti? Maksudmu?”

“Kakang Agung Sedayu sudah merasa dirinya benar-benar mumpuni. Ia telah terbius sanjungan orang-orang di sekelilingnya sehingga Kakang Agung Sedayu tidak lagi berniat untuk mengembangkan ilmunya. Menurut pendapatku, Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang lalu, Kakang Agung Sedayu sekarang dan Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang akan datang, tetap tidak akan berubah. Ia akan tetap seperti Kakang Agung Sedayu yang kita lihat sekarang. Padahal aku sudah beberapa kali memperingatkannya, sementara kesempatan juga ada padanya.”

Ki Gede mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu Pandan Wangi menjadi gelisah. Setiap kali ia mendengar suaminya berbicara tentang Agung Sedayu, jantungnya menjadi berdebar-debar. Ia tahu, bahwa suaminya salah menilai saudara seperguruannya itu. Tetapi sulit baginya untuk meluruskannya. Jika ia mencobanya, maka akan dapat timbul salah paham. Pandan Wangi seakan-akan telah merendahkan kemampuan suaminya sendiri.

Pandan Wangi menarik nafas panjang ketika pembicaraan antara ayah dan suaminya itu bergeser. Mereka mulai membicarakan tentang musim dan kemungkinan Kali Praga banjir.

Beberapa saat kemudian, maka Ki Gede pun telah mempersilakan Swandaru dan Pandan Wangi untuk beristirahat. Bilik yang biasa mereka pergunakan di rumah itu sudah dibersihkan pula.

“Mungkin Angger Swandaru akan mandi supaya tubuhnya terasa segar,” berkata Ki Gede.

“Terima kasih Ayah,” sahut Swandaru.

Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengar kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi, ketika malam sudah mulai turun. Sekar Mirah memang agak ragu, apakah mereka akan menemui Swandaru dan Pandan Wangi malam itu, atau esok pagi. Namun ternyata Agung Sedayulah yang mengajak Sekar Mirah pergi ke rumah Ki Gede, “Masih belum terlalu malam.”

Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, “Marilah. Tetapi tidak terlalu lama. Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih.”

Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, “Baiklah. Kita akan segera pula.”

Kedatangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah diterima oleh Swandaru dan Pandan Wangi dengan akrab. Mereka pun kemudian duduk di pringgitan bersama Ki Gede Menoreh.

“Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih,” berkata Sekar Mirah, “kami tidak akan terlalu lama.”

“Tidak,” Swandaru tertawa, “perjalanan yang menyenangkan. Kami menempuh perjalanan seenaknya saja. Beberapa kali kami beristirahat. Kuda-kuda kamilah yang letih.”

Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan keluarga masing-masing, maka pembicaraan mereka pun menjadi riuh. Ke sana kemari. Dari jenis padi yang terbanyak ditanam sampai hama yang mengganggu batang kelapa. Mereka pun berbicara tentang keamanan dan kesejahteraan pula. Tentang penyakit dan tentang musim.

Dalam pada itu, maka Swandaru pun berkata, “Aku sebenarnya merencanakan esok akan mengunjungi kalian. Ada pesan yang ingin aku sampaikan. Tetapi karena kalian sudah datang lebih dahulu sekarang, maka aku kira tidak ada salahnya aku membicarakannya sekarang.”

Agung Sedayu dan Sekar Mirah saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, “Katakan, Adi Swandaru. Bukankah sama saja besok atau sekarang?”

Swandaru tersenyum. Katanya, “Tidak penting. Hanya satu peringatan yang terutama bagi Sekar Mirah.”

“Maksud Kakang?”

“Orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu sekarang sudah merambah sampai ke Sangkal Putung. Setelah mereka dihancurkan di sini, agaknya mereka mencoba mencari jalan lain.”

“Oh,” Sekar Mirah mengangguk-angguk.

“Maksudku, aku hanya ingin mengatakan, bahwa sebenarnya tanah perdikan ini belum berhasil menghancurkan mereka sampai tuntas.”

“Ya,” Agung Sedayu mengangguk. Katanya, “Sebagian dari mereka memang berhasil melarikan diri.”

“Nah, mereka yang lolos dari tangan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang dibantu oleh para prajurit Pajang itu agaknya masih merasa cukup kuat. Mereka agaknya sedang mencoba menyusun kekuatan untuk pada suatu saat bangkit kembali.”

“Memang satu kemungkinan,” sahut Agung Sedayu.

“Yang jelas, gerakan mereka sudah nampak di sekitar Sangkal Putung dan Jati Anom.”

“Apakah Kakang Untara sudah mengetahuinya?”

“Sudah. Pasukan Mataram di Jati Anom sudah siaga menghadapi gerakan itu. Tetapi kita tahu, bahwa kekuatan yang sebenarnya di Jati Anom itu bukan kekuatan yang cukup besar.”

Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sementara Swandaru berkata selanjutnya, “Di Jati Anom tidak ada seorang senapati yang memiliki ilmu yang memadai. Meskipun demikian, Kekuatan Kakang Untara di Jati Anom memang harus diperhitungkan oleh mereka yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati.”

Swandaru berhenti sejenak. Kemudian ia pun melanjutkannya, “Tetapi agaknya perhatian orang-orang yang merasa pewaris perguruan Kedung Jati itu terbesar ditujukan kepada kekuatan para pengawal di Sangkal Putung. Agaknya mereka menganggap bahwa kekuatan para pengawal di Sangkal Putung cukup besar dan harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi jika kekuatan di Sangkal Putung dan Jati Anom itu bergabung. Maka mereka akan menghadapi kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang telah menghancurkan mereka di tanah perdikan ini.”

Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Namun Agung Sedayu justru mengangguk-angguk.

Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apa-apa.

Sementara itu Swandaru pun berkata selanjurnya, “Nah, karena itu, aku ingin berpesan kepada Sekar Mirah. Bukankah kau salah seorang dari murid-murid Kedung Jati yang justru memiliki tongkat kepemimpinan?”

Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab, “Ya, Kakang.”

“Karena itu kau harus berhati-hati. Mereka akan datang membujukmu dengan cara yang sangat lembut. Mungkin sekali kau tidak merasakan bujukan itu. Namun tiba-tiba saja kau sudah terjebak ke dalam satu keadaan yang tidak dapat kau ingkari lagi. Sehingga dengan demikian, mereka tinggal memerasmu. Suka atau tidak suka.”

Sekar Mirah memandang wajah kakaknya yang tampak ber-sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh pula Sekar Mirah itu pun berkata, “Aku mengerti, Kakang. Aku akan berhati-hati.”

“Suamimu adalah seorang lurah prajurit,” berkata Swandaru, “jika kau terjebak, maka suamimu akan ikut terjebak pula. Bahkan mungkin kalian harus membayar dengan sangat mahal. Prajurit dari pasukan khusus di barak Kakang Agung Sedayu akan dapat menjadi taruhan.”

“Ya, Kakang.”

“Aku minta Kakang ikut menjaga agar Sekar Mirah tidak terjebak. Kakang Agung Sedayu mempunyai wawasan yang jauh lebih luas karena tugas dan pengalaman Kakang.”

“Aku akan berusaha Adi Swandaru.”

“Sekali Sekar Mirah masuk dalam jebakan, maka lepaslah segala perhitungan dan pertimbangan nalar. Sekar Mirah harus memenuhi semua perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu.”

“Terima kasih atas peringatan ini Adi Swandaru. Sebelum terjadi pertempuran yang terhitung besar bagi Tanah Perdikan Menoreh, Sekar Mirah memang sudah beberapa kali didatangi oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Bahkan Sekar Mirah pernah ditawari untuk menjadi salah seorang dari dua pemimpin tertinggi dari perguruan itu. Tetapi Syukurlah, bahwa Sekar Mirah tidak terbius oleh bujukan-bujukan itu, sehingga ia selamat dari cengkeraman orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu.”

“Mereka tidak akan berhenti sampai sekian.”

“Ya.”

“Jika dengan kasar mereka gagal, mereka akan menjebaknya dengan cara yang lebih halus.”

“Ya.”

“Bahkan dengan licik dan tidak tahu malu.”

“Ya.”

“Untuk selanjutnya, kami akan selalu menghubungi tanah perdikan ini,” berkata Swandaru kemudian, “kami akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu. Terutama untuk melawan cara-cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya itu.”

“Terima kasih,” ulang Agung Sedayu, “kami pun akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu seandainya ada usaha-usaha untuk membujuk dan bahkan menjebak Sekar Mirah.”

“Kita memang harus selalu berhubungan.”

Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berdesis, “Kadang-kadang jantungku berdegup semakin keras jika aku mengingat usaha-usaha orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Apalagi akhirnya aku tahu, bahwa perguruan Kedung Jati itu sekedar kedok belaka untuk mencapai satu tujuan yang lebih jauh.”

Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya, “Kakang Swandaru. Pada saat-saat menjelang perang yang terhitung besar yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, aku pernah menjadi salah seorang yang harus mendapat pengawasan yang khusus oleh para penguasa di Mataram, justru karena aku adalah salah seorang pemegang sepasang tongkat pertanda pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya Mataram mengakui bahwa aku tidak berkhianat terhadap Mataram. Sementara orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan paugeran.”

Swandarulah yang kemudian mengangguk-angguk.

“Perguruan Kedung Jati itu hanya dipergunakan sebagai landasan untuk satu penggapaian yang jauh. Tanah perdikan ini pun merupakan sasaran antara, karena sasaran yang sebenarnya adalah Mataram.”

“Apa yang mereka andalkan, sehingga mereka berani memandang ke arah Mataram?”

“Jumlah mereka cukup banyak, pendukung mereka cukup banyak pula. Jika mereka akan bangkit, mereka tentu akan berhubungan lagi dengan orang-orang Jipang, orang-orang Pati, orang-orang Demak yang kecewa, bahkan mereka akan menghimpun kekuatan di sebelah utara Gunung Kendeng.”

Swandaru termangu-mangu sejenak. Ternyata Sekar Mirah mempunyai wawasan cukup luas.

“Tentu suaminyalah yang mengajarinya,” berkata Swandaru di dalam hatinya.

Swandaru itu pun kemudian sambil mengangguk-angguk berkata, “Agaknya memang itulah yang akan terjadi. Karena itulah maka kita harus menjadi sangat berhati-hati terhadap mereka.”

“Ya, Kakang.”

“Baiklah,” berkata Swandaru kemudian, “mudah-mudahan kita tidak akan lengah sehingga mereka akan dapat menyusup masuk ke dalam tubuh kita dengan cara yang lebih berbahaya dari sebuah serangan terbuka.”

“Ya, Kakang,” sahut Sekar Mirah.

Swandaru masih memberikan beberapa pesan lagi tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika tanah perdikan menjadi lengah.

Namun Swandaru sendiri masih belum mengatakan, keperluannya yang sebenarnya. Swandaru tidak tergesa-gesa, sehingga kesan yang tersirat adalah kesungguhan. Bukan sekedar gagasan yang singgah tanpa dipertimbangkan masak-masak.

Namun seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah dan Agung Sedayu, mereka tidak terlalu lama berada di rumah Ki Gede. Setelah beberapa lama mereka berbincang, maka Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun segera minta diri.

“Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih,” berkata Sekar Mirah, “Silakan beristirahat. Besok kita masih mempunyai banyak waktu untuk berbincang tentang banyak hal.”

“Kami tidak merasa letih,” sahut Pandan Wangi, “kami hanya duduk saja di atas punggung kuda.”

Pandan Wangi tersenyum. Ia tahu bahwa Sekar Mirah pun seorang penunggang kuda sehingga ia tahu benar, bahwa menunggang kuda pun dapat juga menjadi letih.

Ki Gede yang ikut menemui mereka pun berkata, “Kenapa begitu tergesa-gesa Ngger?”

“Besok kami akan datang lagi, Ki Gede,” sahut Agung Sedayu.

Namun Swandaru pun berkata, “Besok sore akulah yang akan pergi ke rumahmu. Aku ingin berkunjung ke sana. Tetapi pagi hari kau tentu pergi ke barak.”

Agung Sedayu tersenyum. Katanya, “Silakan. Kami menunggu ke-datanganmu dengan senang hati.”

Sepeninggal Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Swandaru masih berbincang beberapa lama dengan Ki Gede. Namun kemudian Ki Gede pun mempersilakan Swandaru dan Pandan Wangi untuk masuk ke ruang dalam.

“Kita duduk di dalam saja,” berkata Ki Gede, “angin mulai terasa dingin.”

Dalam pada itu, di perjalanan pulang, Sekar Mirah sempat berkata kepada Agung Sedayu, “Kakang Swandaru masih saja menganggap kita seperti kanak-kanak. Pesannya yang panjang dan terperinci kadang-kadang membuat aku tidak telaten.”

Agung Sedayu tersenyum. Katanya, “Bukankah kau adiknya? Kau tentu mengenal sifat dan watak kakakmu dengan baik.”

Sekar Mirah mengangguk. Namun katanya, “Meskipun demikian, seharusnya Kakang Swandaru itu pun berubah. Kami sudah menjadi semakin tua. Kakang Swandaru pun menjadi semakin tua. Pada suatu saat Kakang Swandaru harus melihat kenyataan tentang dirimu, Kakang.”

“Tentang apa?”

Api di Bukit Menoreh

Jilid IV – 27

Bagian 2 dari 3

“Kakang Swandaru masih saja merasa dirinya mempunyai banyak kelebihan dari Kakang Agung Sedayu.”

“Bukankah itu tidak mengganggu?”

“Memang tidak. Tetapi salah penilaian itu pada suatu saat akan terasa sangat pahit bagi Kakang Swandaru.”

“Karena itu, aku berusaha untuk tidak membuat perasaan Swandaru menjadi pahit.”

Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal sifat dan watak kakaknya. Ia pun mengenal sifat dan watak suaminya.

“Sudahlah,” berkata Agung Sedayu, “Kita tahu, bahwa maksud Adi Swandaru itu baik. Ia tidak ingin terjadi bencana yang lebih besar di tanah perdikan ini melampaui perang yang baru saja terjadi. Jika orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu berhasil menjebakmu dengan cara yang sangat rumit dan licik, maka akibatnya akan buruk sekali.”

Sekar Mirah mengangguk-angguk.

Ketika mereka sampai di rumah, Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan duduk di ruang dalam. Demikian Agung Sedayu dan Sekar Mirah masuk, maka mereka pun ikut pula duduk.

Demikian mereka duduk, maka Ki Jayaraga pun berkata, “Empu Wisanata dan Nyi Dwani baru saja pulang.”

“Mereka datang kemari?”

“Ya. Mereka datang kemari. Mereka mendengar bahwa kakak Nyi Lurah datang ke tanah perdikan. Mereka mengira bahwa kakak Nyi Lurah itu berkunjung kemari.”

“Besok mereka akan datang kemari.”

Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, “Besok, jika aku bertemu di sawah, akan aku katakan kepada Empu Wisanata. Ia ingin bertemu dengan kakak Nyi Lurah.”

“Biarlah besok ia datang kemari.”

Glagah Putihlah yang kemudian bertanya, “Apakah Kakang Swandaru itu tidak membawa oleh-oleh?”

Semua berpaling ke arah Glagah Putih. Hampir serentak mereka pun tertawa. Di sela-sela tertawanya Agung Sedayu itu pun berkata, “Jadi, oleh-olehnya itulah yang selalu kau ingat-ingat?”

Hampir saja Glagah Putih menjawab, “Kalau bukan oleh-olehnya, lalu apanya? Swandaru itu tidak ada apa-apanya.”

Tetapi untunglah ia segera teringat, bahwa Swandaru itu adalah kakak Nyi Lurah Sekar Mirah. Karena itu, maka Glagah Putih itu tidak menjawab, ia hanya tertawa saja seperti yang lain.

Ketika yang lain sudah berada di dalam biliknya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih saja berbincang tentang kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi yang tiba-tiba saja. Dengan nada berat Sekar Mirah itu pun berkata, “Agaknya Kakang Swandaru mempunyai keperluan lain. Ia tentu tidak hanya sekedar datang untuk memberi peringatan kepada kita, agar kita berhati-hati.”

“Mungkin. Tetapi agaknya Adi Swandaru menunggu saat yang paling tepat untuk membicarakannya.”

“Mungkin besok.”

Agung Sedayu hanya mengangguk-angguk saja.

Keduanya pun kemudian terdiam. Baru beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke dalam bilik mereka.

Di keesokan harinya, seperti biasa, Agung Sedayu pun meninggalkan rumahnya pergi ke barak untuk menunaikan tugasnya. Sementara itu, yang lain pun sibuk dengan tugas masing-masing.

Di belakang, Glagah Putih sibuk mengisi pakiwan, sementara Sukra membelah kayu bakar.

Demikian pakiwan itu penuh, maka Glagah Putih pun berkata kepada Sukra, “He, ambil kelenting. Kita mengisi gentong di dapur.”

Sukra mengerutkan dahinya. Diletakkan kapaknya. Diambil kelenting di sebelah pintu dapur. Namun ketika ia berdiri menunggu Glagah Putih mengisi kelenting, Sukra pun berkata, “Kerja perempuan.”

“Siapa yang kau maksud?”

“Mbakayu Sekar Mirah atau Rara Wulan?”

“He?”

Tetapi Sukra justru berkata, “Cepat. Kenapa kelenting itu tidak segera kau isi?”

Glagah Putih menarik nafas panjang. Namun dituangnya air yang ditimbanya dari sumur itu ke dalam kelenting.

Sementara itu Ki Jayaraga telah berangkat ke sawah sambil membawa cangkul. Ia sudah mengingat-ingat, jika ia bertemu dengan Empu Wisanata ia ingin memberitahukan, bahwa jika ia bertemu dengan Swandaru, kakak Sekar Mirah, sore nanti akan pergi ke rumah Agung Sedayu.

“Aku akan pergi ke rumah Ki Lurah,” sahut Empu Wisanata ketika Ki Jayaraga benar-benar menyampaikan kepadanya.

“Datanglah. Sekedar berbincang-bincang,”

Sebenarnyalah, di sore hari, ketika Agung Sedayu sudah berada di rumahnya, Swandaru dan Pandan Wangi telah datang berkunjung sebagaimana dikatakannya semalam.

Empu Wisanata sebagaimana dikatakannya, telah datang berkunjung pula ke rumah Agung Sedayu bersama Nyi Dwani.

Keduanya memang sempat bertemu dan berbicara dengan Swandaru dan Pandan Wangi.

“Sebelumnya kami tinggal di rumah ini pula,” berkata Empu Wisanata, “tetapi sekarang kami sudah tinggal di rumah sendiri. Rumah yang kami dapat atas kemurahan hati Ki Gede Menoreh serta Ki Lurah dan Nyi Lurah.”

“Bukan kami,” sahut Agung Sedayu, “Ki Gede dan para bebahu tanah perdikan ini.”

Empu Wisanata tertawa katanya, “Tetapi pada mulanya, karena kebaikan hati Ki Lurah.”

“Kenapa pada mulanya?” bertanya Sekar Mirah.

Empu Wisanata masih saja tertawa. Bahkan Nyi Dwani, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula.

Dalam pada itu selagi mereka berbincang di pringgitan, Glagah Putih yang baru pulang dari padukuhan sebelah, menuntun kudanya melintasi halaman. Swandaru yang melihat kuda Glagah Putih mengerutkan dahinya Ia sudah melihat kuda itu sebelumnya. Tetapi setelah ia menukar kudanya dengan kuda yang dianggap sangat baik, ternyata masih belum sebaik kuda Glagah Putih itu.

Swandaru yang setiap kali berbicara tentang kuda dengan Ki Ambara di luar sadarnya berdesis, “Kuda yang sangat baik.”

“Bukankah kuda itu sudah lama dimiliki oleh Glagah Putih?”

“Aku dan Pandan Wangi mempunyai kuda yang sangat baik. Bahkan di Sangkal Putung dan sekitarnya, tidak ada yang menyamainya. Namun agaknya masih belum sebaik kuda Glagah Putih itu.”

“Kakang membeli kuda yang baru?” bertanya Sekar Mirah sekedar untuk menanggapinya.

“Ya. Aku membeli kuda dari seorang pedagang kuda yang terbaik. Ki Ambara. Ia selalu mendapatkan kuda-kuda yang baik. Tetapi kuda yang kami beli adalah kuda-kuda yang terbaik,” berkata Swandaru kemudian, “tetapi belum sebaik kuda Glagah Putih,” ”

“Bukankah Adi Swandaru pernah melihat kuda itu?”

“Ya. Tetapi waktu itu aku tidak begitu menghiraukannya.”

Agung Sedayu tertawa. Katanya, “Nampaknya sekarang perhatian Adi Swandaru terhadap kuda lebih besar lagi, sehingga seakan-akan baru sekarang melihat bahwa kuda Glagah Putih adalah kuda yang besar dan tegar.”

Swandaru mengangguk-angguk sambil tertawa pula. Katanya, “Ya. Agaknya memang demikian.”

Dalam pada itu, untuk beberapa saat lamanya mereka berbicara tentang kuda. Apalagi ketika Glagah Putih ikut pula menemui Swandaru dan Pandan Wangi.

Meskipun sebenarnya Glagah Putih agak segan menemuinya, karena setiap kali Swandaru hanya mencela ilmu Agung Sedayu saja, tetapi untuk menjaga perasaan Sekar Mirah, maka ia pun duduk pula di pendapa.

Namun, ternyata saat itu Swandaru tidak sedang menggurui Agung Sedayu, tetapi Swandaru sedang berbicara tentang kuda.

“Besok jika aku kembali ke Sangkal Putung, aku akan menemui Ki Ambara. Aku akan minta dicarikan kuda sebaik kuda Glagah Putih.”

Glagah Putih tersenyum. Katanya, “Mudah-mudahan Kakang Swandaru mendapatkannya.”

Namun setelah mereka menghirup minuman dan makan-makanan yang disuguhkan, Swandaru itu pun berkata kepada Agung Sedayu, “Kakang. Sebenarnya ada sesuatu yang penting aku bicarakan dengan Kakang. Tetapi aku minta maaf, bahwa pembicaraan ini hanyalah pembicaraan antara kita berempat. Aku dan Pandan Wangi, Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah.”

“Baiklah,” sahut Ki Jayaraga, “aku akan mengajak Empu Wisanata ke serambi gandok, sedangkan Nyi Dwani biar menemani Angger Rara Wulan di dapur.”

“Aku minta maaf,” ulang Swandaru.

Dengan demikian maka selain Swandaru, Pandan Wangi, Agung Sedayu dan Sekar Mirah, mereka yang berada di pringgitan itu pun beranjak pergi. Glagah Putih pun telah pergi ke belakang menemui Sukra yang baru mengupas kelapa.

“Kau baru saja memetik kelapa?” bertanya Glagah Putih.

“Ya.”

“Berapa buah?”

“Aku hanya menurunkan lima belas buah.”

Glagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sukra bertanya -Apakah tamunya sudah pulang?”

“Belum.”

“Kenapa kau meninggalkan pringgitan?”

“Tidak apa-apa.”

Sukra tidak bertanya lagi. Ia pun membiarkan saja ketika Glagah Putih mengambil slumbat kelapa satu lagi dan membantu mengupas kelapa.

Sementara itu, Swandaru yang berada di pringgitan pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebelumnya aku belum mengatakan kepada siapa pun. Kepada Ki Gede pun aku belum menyampaikannya.”

Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengarkan kata-katanya sangat penting sehingga Swandaru minta mereka berbicara berempat saja. Bahkan persoalannya masih belum disampaikan kepada Ki Gede Menoreh.

Baru beberapa saat kemudian, Swandaru itu pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Kami sengaja datang menemui Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk minta pertimbangan kalian berdua.”

“Tentang apa, Adi?” bertanya Agung Sedayu.

“Kakang. Menurut pendapatmu, apakah Sangkal Putung termasuk satu lingkungan yang pernah berjasa bagi Mataram?”

Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, “Ya Sangkal Putung telah banyak memberikan jasanya kepada Mataram.”

“Apakah jasa yang diberikan itu cukup bernilai?”

“Ya,” jawab Agung Sedayu tanpa mengerti maksud pertanyaan Swandaru.

“Kakang. Kami berdua mewakili rakyat Kademangan Sangkal Putung untuk menyampaikan satu permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati. Tetapi sebelumnya aku ingin mendengar pendapat Kakang berdua. Menurut pendapatku, Kakang adalah orang yang mengenal dan dikenal baik oleh Kangjeng Panembahan Senapati.”

“Apa yang ingin Adi sampaikan itu?” dada Agung Sedayu dan Sekar Mirah menjadi berdebar-debar.

“Kakang. Bagaimana menurut pertimbangan Kakang, jika rakyat Tanah Perdikan Menoreh mengajukan permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati, agar Kademangan Sangkal Putung mendapat ke-dudukan sebagai tanah perdikan?”

Agung Sedayu terkejut. Sekar Mirah pun terkejut pula, sehingga wajah perempuan itu menjadi tegang.

Agung Sedayu yang dengan cepat dapat menguasai perasaannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Apakah gagasan ini timbul dari Ki Demang Sangkal Putung?”

“Tidak. Tidak,” jawab Swandaru dengan serta-merta, “bahkan Ayah baru tahu ketika kami akan berangkat kemari.”

“Jadi?”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam, sementara Pandan Wangi hanya menundukkan kepala saja. Sebenarnyalah bahwa Pandan Wangi tidak sependapat dengan suaminya. Tetapi menurut suaminya, para bebahu yang mewakili rakyat Sangkal Putung sudah sepakat untuk mengajukan permohonan kepada penguasa di Mataram, agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Dengan demikian maka Pandan Wangi tidak dapat mencegah niat suaminya untuk menyampaikan keinginan itu ke Mataram serta keinginannya mendapat dukungan dari keluarga di Tanah Perdikan Menoreh.

Dalam pada itu, Swandaru itu pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Sebenarnyalah bahwa Ayah tidak mempunyai gagasan untuk mengusulkan agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi rakyat Sangkal Putunglah yang mengajukan gagasan itu kepada Ayah sementara rakyat Sangkal Putung telah memutuskan untuk mengutus aku ke Mataram, aku menganggap bahwa lebih baik aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk minta pertimbangan dari keluarga di tanah perdikan ini.”

Agung Sedayu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak segera dapat menanggapi sikap para pemimpin di Kademangan Sangkal Putung yang penyampaiannya ke Mataram dibebankan kepada Swandaru.

Namun Sekar Mirahlah, yang kemudian justru bertanya, “Lalu bagaimana sikap Ayah?”

“Ayah tidak dapat menentang gagasan rakyat Sangkal Putung itu. Apalagi rakyat Sangkal Putung telah menetapkan aku untuk berangkat ke Mataram. Tetapi aku masih minta waktu untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh lebih dahulu.”

“Sedangkan Kakang sendiri?”

“Apalagi aku, Sekar Mirah. Sedangkan Ayah pun tidak dapat menentangnya.”

“Adi Swandaru,” berkata Agung Sedayu kemudian, “apakah dasarnya rakyat Sangkal Putung minta agar Kademangan Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan?”

“Kakang,” berkata Swandaru kemudian, “rakyat Sangkal Putung menganggap bahwa kedudukan tanah perdikan itu lebih baik dari sebuah kademangan. Tanah perdikan dapat mengatur pajak bagi kepentingan tanah perdikan itu sendiri. Ikatannya dengan Mataram menjadi lebih longgar. tanah perdikan hanya diwajibkan memberikan upeti yang tidak diperhitungkan nilai upeti itu sendiri, karena pada dasarnya upeti hanyalah pertanda bahwa tanah perdikan itu masih berada di bawah lingkungan pemerintahan Mataram. Sehingga seberapa pun nilai upeti itu tidaklah menjadi soal.”

Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Swandaru berkata selanjutnya, “Sedangkan alasan rakyat Sangkal Putung untuk minta agar kademangannya ditetapkan menjadi tanah perdikan adalah, bahwa selama ini Sangkal Putung telah banyak berjasa kepada Mataram. Tidak kalah dengan Tanah Perdikan Menoreh.”

Pandan Wangi mengangkat wajahnya sekilas. Namun kemudian ia pun menunduk lagi. Katanya, “Tentu karena rakyat Sangkal Putung tidak tahu, keseimbangan jasa yang telah diberikan oleh beberapa daerah. Tetapi rakyat Sangkal Putung merasa bahwa mereka tidak memberikan jasa mereka sejauh dapat mereka lakukan.”

Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah pun berkata, “Kita memang tidak tahu, apakah jasa sesuatu daerah lebih besar dibanding dengan daerah yang lain. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa satu daerah telah memberikan jasa lebih dari daerah yang lain sebagaimana dikatakan oleh Mbakayu Pandan Wangi. Mataramlah yang akan menilainya. Karena itu, Kakang. Apakah untuk menetapkan satu daerah menjadi tanah perdikan itu tidak ditentukan oleh Mataram?”

“Mungkin kau benar Sekar Mirah,” jawab Swandaru, “tetapi mungkin pula para pemimpin di Mataram tidak sempat memperhatikannya. Karena itu, maka ada baiknya kami minta perhatian itu. Meskipun akhirnya keputusan terakhir terserah kepada Mataram.”

“Kakang,” berkata Sekar Mirah kemudian, “Apakah Kakang tidak dapat meredakan keinginan rakyat Sangkal Putung itu?”

“Maksudmu?” bertanya Swandaru.

“Agar rakyat Sangkal Putung menyadari, bahwa tidak sebaiknya mereka mengajukan permohonan itu. Dengan demikian ada kesan, bahwa pengabdian yang di berikan oleh rakyat Sangkal Putung itu mempunyai pamrih tertentu. Bukan pengabdian yang ikhlas.”

Swandaru termangu-mangu sejenak. Pendapat Sekar Mirah sebagai salah seorang anak Demang Sangkal Putung dapat menyentuh hati Swandaru.

Untuk beberapa saat Swandaru terdiam. Namun kemudian ia pun bertanya, “Bagaimana pendapatmu, Kakang Agung Sedayu?”

“Adi Swandaru,” berkata Agung Sedayu, “menurut pendapatku, sebaiknya Sangkal Putung menunggu. Mataram tidak akan berpaling dari lingkungannya yang memang pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Mataram pun tentu sudah mempunyai patokan yang mapan. Jika Sangkal Putung mengajukan diri, maka seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, bahwa jasa yang telah diberikan oleh Sangkal Putung justru akan dilupakan, karena pengabdiannya bukan pengabdian yang bersih. Tetapi pengabdian yang mempunyai pamrih.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Pandan Wangi dan bertanya, “Bagaimana pendapatmu Pandan Wangi?”

Pertanyaan Swandaru itu membuat Pandan Wangi bimbang. Namun kemudian ia memutuskan untuk menjawab sesuai dengan kata hatinya.

“Kakang, aku sependapat dengan Sekar Mirah. Bukannya aku tidak menginginkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi jika Sangkal Putung sendiri yang mengajukan permohonan, maka seakan-akan apa yang kita lakukan selama ini bukannya satu pengabdian yang tulus. Tetapi justru karena kita mempunyai pamrih agar kademangan kita ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan.”

Semula Pandan Wangi cemas, bahwa Swandaru menjadi tidak senang mendengar jawabnya. Namun ternyata Swandaru mengangguk-angguk sambil berdesis, “Jika demikian, maka rakyat Sangkal Putung perlu memikirkannya lagi.”

“Bagus, Kakang,” sahut Sekar Mirah, “aku sebagai salah seorang anak Demang Sangkal Putung, tentu senang jika kedudukan Sangkal Putung meningkat menjadi sebuah tanah perdikan jika itu memang dikehendaki oleh Mataram atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang maton. Tetapi tidak dengan mengajukan permohonan dengan cara apapun.”

Swandaru masih saja mengangguk-angguk. Katanya, “Baik. Baik. Jika demikian aku akan bertemu dan berbicara dengan para bebahu. Sangkal Putung tidak perlu minta untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan, karena jika hal itu dianggap tepat, Mataram akan menetapkannya dengan sendirinya.”

“Ya Agaknya itulah yang terbaik, Kakang,” desis Sekar Mirah.

“Jika demikian, aku tidak akan berbicara dengan siapa-siapa lagi. Aku juga tidak akan berbicara dengan Ki Gede.”

“Agaknya memang tidak perlu, Kakang,” sahut Sekar Mirah.

Swandaru mengangguk-angguk. Namun demikian ia pun berkata, “Meskipun demikian, Kakang. Seandainya. Hanya seandainya ada kesempatan, apa salahnya jika Kakang mengingatkan para pejabat di Mataram untuk menilai Kademangan Sangkal Putung, apakah Kademangan Sangkal Putung pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan atau tidak.”

“Baiklah, Adi Swandaru. Jika demikian halnya, aku tidak berkeberatan. Soalnya tentu berbeda dengan mengajukan permohonan agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan.”

“Terima kasih, Kakang. Selanjutnya memang terserah kepada Kangjeng Panembahan Senapati.”

Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Pandan Wangi mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan sikap Swandaru yang terakhir.

Dengan demikian, maka Swandaru pun mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Ki Gede Menoreh, apalagi minta dukungan atas permohonan Sangkal Putung untuk ditetapkan menjadi tanah perdikan.

Beberapa saat kemudian, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Karena itu, maka Swandaru pun kemudian minta diri sebelum senja turun.

Kepada Empu Wisanata, Nyi Dwani, Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan, Swandaru pun minta diri selagi masih belum gelap.

Sepeninggal Swandaru, seisi rumah Agung Sedayu serta Empu Wisanata dan Nyi Dwani telah duduk di Pringgitan. Tetapi Agung Sedayu dan Sekar Mirah sama sekali tidak menyebut sama sekali pembicaraan mereka dengan Swandaru dan Pandan Wangi. Sementara yang lain pun tidak bertanya, karena pembicaraan itu nampaknya memang rahasia

Beberapa saat kemudian, maka Empu Wisanata dan Nyi Dwani pun telah minta diri pula meninggalkan rumah Agung Sedayu.

Menjelang makan malam, Agung Sedayu dan Sekar Mirah duduk berdua di serambi rumahnya. Dengan nada rendah Sekar Mirah pun berkata, “Aku mengira bahwa tentu ada orang yang menyorongkan gagasan itu kepada Kakang Swandaru.”

“Mungkin. Tetapi mungkin juga gagasan itu gagasan yang sengaja dihembuskan kepada Adi Swandaru dengan tujuan yang kurang baik. Mungkin seseorang yang iri melihat perkembangan Sangkal Putung, sehingga jika Sangkal Putung mengajukan permohonan itu, maka nama kademangan itu menjadi cacat.”

Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, “Kakang Swandaru masih saja mudah menerima gagasan orang lain tanpa pertimbangan yang masak. Sementara Mbakayu Pandan Wangi agaknya tidak ingin menyinggung perasaan Kakang Swandaru. Apalagi setelah Kakang Swandaru merasa bersalah dan minta maaf kepadanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.”

“Kita dapat mengerti, bahwa Pandan Wangi ingin membuat keluarganya tidak mengalami gangguan.”

“Ya Meskipun demikian, Mbakayu Pandan Wangi dapat saja menyampaikan pertimbangannya kepada Kakang Swandaru.”

Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun meskipun Swandaru mengurungkan niatnya, tetapi bahwa gagasan itu timbul di lingkungan orang-orang Kademangan Sangkal Putung, telah membuat Agung Sedayu harus merenunginya.

Dalam pada itu, meskipun Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan bertanya-tanya di dalam hati, namun mereka tidak bertanya langsung kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sambil berbisik-bisik Rara Wulan memang bertanya kepada Glagah Putih, “Apakah yang mereka bicarakan?”

Glagah Putih menggeleng. Katanya, “Entahlah. Nampaknya penting dan rahasia.”

Rara Wulan tidak bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba saja Sekar Mirah telah berada di dapur, membantu Rara Wulan menyiapkan makan malam mereka.

Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Swandaru, ia tidak menyampaikan persoalannya kepada Ki Gede. Swandaru dan Pandan Wangi sepakat untuk menunda atau bahkan membatalkan maksud mereka untuk minta penimbangan kepada Ki Gede, karena Swandaru bahkan ingin membicarakannya lagi dengan rakyat Sangkal Putung.

Dengan demikian maka bagi Ki Gede, Swandaru dan Pandan Wangi datang ke tanah perdikan untuk sekedar menengoknya.

“Pandan Wangi tentu sudah rindu kepadaku dan kepada tempat kelahirannya,” berkata Ki Gede di dalam hatinya.

Meskipun Swandaru membatalkan niatnya berbicara dengan Ki Gede tentang keinginannya menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan, namun Swandaru tidak tergesa-gesa meninggalkan Tanah. Perdikan Menoreh. Swandaru dan Pandan Wangi masih bermalam beberapa malam lagi. Mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat kesuburan tanah perdikan. Mereka pun melihat-lihat lereng-lereng pegunungan yang ditumbuhi hutan yang termasuk lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas.

Bagi Swandaru dan Pandan Wangi, keberadaan mereka di Tanah Perdikan Menoreh, merupakan hari-hari yang sejuk. Swandaru benar-benar sempat beristirahat Ia tidak harus memikirkan kesibukan-kesibukan kerja sehari-hari. Di Tanah Perdikan Menoreh, Swandaru dan Pandan Wangi sempat menikmati segarnya angin yang semilir di sore hari tanpa digelisahkan oleh kerja yang tertunda.

Namun Swandaru dan Pandan Wangi tidak dapat terlalu lama berada di Tanah Perdikan Menoreh. Meskipun keduanya sempat merasakan ketenangan dan kedamaian di antara kesibukan orang-orang yang bekerja di sawah, namun mereka harus kembali ke Sangkal Putung.

Karena itu, maka setelah beberapa hari mereka berada di Tanah Perdikan Menoreh, maka ketika mereka bersama Ki Gede makan malam, Swandaru pun berkata, “Ayah. Kami sudah terlalu lama berada di tanah perdikan. Besok lusa, pagi-pagi sekali kami akan mohon diri.”

“Begitu tergesa-gesa?”

“Aku meninggalkan tugas-tugasku di Kademangan Sangkal Putung Ayah. Besok kami masih sempat minta diri kepada keluarga di tanah perdikan ini.”

Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Pandan Wangi pun berkata, “Kami masih sempat mengunjungi Paman Argajaya, Prastawa dan Kakang Agung Sedayu untuk minta diri.”

Ki Gede Menoreh yang dapat mengerti kesibukan-kesibukan Swandaru di Kademangan Sangkal Putung itu pun berkata, “Baiklah. Besok kau masih mempunyai satu hari di tanah perdikan ini.”

Seperti yang dikatakan oleh Pandan Wangi, maka di keesokan harinya Swandaru dan Pandan Wangi sempat mengunjungi Ki Argajaya dan Prastawa untuk minta diri. Kemudian di sore hari mereka pergi ke rumah Agung Sedayu setelah Agung Sedayu pulang dari barak, juga untuk minta diri.

“Apakah besok Kakang akan berangkat pagi-pagi sekali?” berkata Sekar Mirah.

“Tidak pagi-pagi sekali. Kami akan berangkat pada saat matahari terbit.”

“Baiklah. Besok kami berdua akan berada di rumah Ki Gede menjelang matahari terbit.”

“Bukankah Kakang Agung Sedayu harus pergi ke barak?”

Tetapi Agung Sedayu pun menyahut, “Aku tidak harus datang terlalu pagi di barak.”

Swandaru tersenyum. Katanya, “Enaknya menjadi lurah prajurit. Yang lain harus menepati ketetapan, tetapi lurahnya dapat berbuat lain.”

Agung Sedayu tertawa. Katanya, “Tetapi bukankah tidak setiap hari?”

Yang lain pun tertawa pula.

Menjelang senja, maka Swandaru pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Gede. Kepada Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan, Swandaru dan Pandan Wangi telah minta diri. Besok mereka akan kembali ke Kademangan Sangkal Putung.

Di malam terakhir Swandaru dan Pandan Wangi berada di tanah perdikan, rumah Ki Gede menjadi ramai. Ki Argajaya, Prastawa dan istrinya, bahkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah esok pagi akan datang melepas kepergian Swandaru, telah berkunjung ke rumah Ki Gede. Mereka sempat berbincang-bincang sampai jauh malam. Sehingga akhirnya Ki Argajaya pun berkata, “Swandaru dan Pandan Wangi harus segera tidur. Mereka besok akan menempuh perjalanan yang panjang. Karena itu, aku minta diri. Aku mengucapkan selamat jalan kepada kalian berdua. Hati-hatilah di jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menemui hambatan apapun.”

“Terima kasih, Paman. Doa Paman yang kami mohon menyertai perjalanan kami,” sahut Swandaru.

Bukan saja Ki Argajaya yang meninggalkan rumah Ki Gede. Tetapi tamu-tamu yang lain pun minta diri pula. Swandaru dan Pandan Wangi memang harus beristirahat karena esok pagi-pagi mereka akan meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh.

Sepeninggal tamu-tamunya, maka Ki Gede pun berkata, “Beristirahatlah. Malam telah larut.”

Swandaru dan Pandan Wangi pun kemudian masuk ke dalam bilik mereka. Sementara malam pun menjadi semakin malam.

Seperti yang dikatakan, maka pagi-pagi sekali keduanya telah siap pula. Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar datang untuk melepas Swandaru dan Pandan Wangi yang akan kembali ke Sangkal Putung.

Demikianlah, ketika langit menjadi terang oleh bayangan cahaya matahari, maka Swandaru dan Pandan Wangi pun telah minta diri. Pandan Wangi mencium tangan ayahnya sambil mohon doa restu, agar di perjalanan mereka tidak mengalami gangguan apapun juga.

“Kami mohon diri Ayah,” desis Swandaru kemudian, “kami mohon doa restu Ayah menyertai kami serta bagi keluarga kami di Sangkal Putung dan cucu Ayah yang nakal itu.”

“Ajak cucuku kemari,” berkata Ki Gede, “aku sangat rindu kepadanya.”

“Pada kesempatan lain, kami akan membawanya. Ia tentu senang diajak naik kuda ke tanah perdikan ini. Tetapi sebelumnya ia harus mulai berlatih sedikit demi sedikit.”

“Jangan paksakan anak itu naik kuda sendiri,” berkata Ki Gede.

“Aku akan mencoba membawanya naik bersamaku, Ayah.”

Ki Gede tertawa. Katanya, “Aku akan pergi ke Sangkal Putung untuk menengok cucuku.”

“Betul Ayah?” bertanya Pandan Wangi.

“Ya.”

“Kapan Ayah akan pergi ke Sangkal Putung?”

“Aku belum dapat menentukan waktunya. Ayah sudah semakin tua. Karena itu, ayah harus benar-benar memperhitungkan keadaan kesehatan ayah sebelum ayah menentukan untuk berangkat ke Sangkal Putung.”

“Perjalanan ke Sangkal Putung memang panjang, Ayah. Tetapi Ayah dapat menempuh perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Mungkin Ayah harus bermalam di Mataram. Baru kemudian melanjutkan perjalanan di keesokan harinya.”

Ki Gede tertawa. Katanya, “Tentu aku masih cukup kuat berkuda langsung ke Sangkal Putung.”

Pandan Wangi pun tertawa. Katanya, “Maksudku, mungkin Ayah ingin juga melihat-lihat keadaan di sepanjang perjalanan yang sudah agak lama tidak Ayah lihat.”

“Baiklah,” berkata Ki Gede, “pada kesempatan lain aku akan benar-benar sampai di Sangkal Putung.”

Demikianlah, maka sejenak kemudian, Swandaru dan Pandan Wangi pun telah menuntun kudanya ke regol. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian berdiri di luar regol halaman. Ketika Swandaru dan Pandan Wangi naik ke punggung kudanya, maka Agung Sedayu pun berkata, “Kapan-kapan aku dan Sekar Mirah akan mengantar Ki Gede ke Sangkal Putung.”

“Benar Kakang?” bertanya Pandan Wangi.

“Ya,” Sekar Mirahlah yang menjawab, “Tentang waktunya, Ki Gede yang akan menentukan.”

“Aku dapat pergi kapan pun aku kehendaki. Ki Lurah Agung Sedayulah yang terikat oleh tugas-tugasnya.”

Agung Sedayu pun tertawa.

Demikianlah, maka sejenak kemudian Swandaru dan Pandan Wangi itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede Menoreh. Kuda mereka berlari tidak terlalu kencang. Demikian mereka keluar dari padukuhan induk, maka matahari pun telah terbit Cahayanya yang kekuning-kuningan memancar mewarnai batang padi yang hijau di bulak-bulak sawah yang luas. Daunnya terayun-ayun tertiup angin, seperti gelombang lembut yang mengalir berurutan menuju ke pantai.

Titik-titik embun masih bergayut di ujung daun bambu yang seakan-akan berjuntai di ujung padukuhan di depan mereka.

Ketika sinar matahari menjadi semakin menggatalkan kulit, maka kuda-kuda Swandaru dan Pandan Wangi pun berlari lebih kencang lagi.

Di sepanjang jalan selagi mereka masih berada di Tanah Perdikan Menoreh, Pandan Wangi sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ngarai yang datar, pegunungan yang semakin jauh mereka tinggalkan, parit-parit dengan airnya yang bening serta padukuhan-padukuhan yang hijau rimbun dengan pohon nyiur yang mencuat bertebaran di mana-mana.

Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ke-sejahteraan rakyat tanah perdikan menjadi semakin tinggi, seperti juga ke-sejahteraan rakyat Sangkal Putung.

Kehidupan terasa tenang dan damai, meskipun diwarnai dengan gereget kerja yang tinggi.

Dalam pada itu, terasa sinar matahari semakin lama menjadi semakin panas. Mereka pun kemudian menjadi semakin dekat dengan Kali Praga.

Berbeda dengan saat mereka menyeberang dari timur, hari itu agak banyak orang yang akan menyeberang. Baik dari barat maupun dari timur Kali Praga. Semua rakit yang ada bergerak melintas silang menyilang. Ada orang-orang yang menunggu dengan sabar giliran mereka sambil duduk-duduk di pasir tepian.

Swandaru dan Pandan Wangi pun harus menunggu beberapa saat. Rakit yang merapat tidak dapat membawa mereka, karena beberapa orang sudah menunggu lebih dahulu.

Karena itu, mereka harus menunggu rakit yang masih berada di tengah-tengah Kali Praga

Tetapi Swandaru dan Pandan Wangi tidak tergesa-gesa.

Demikianlah, beberapa saat kemudian, Swandaru dan Pandan Wangi telah melanjutkan perjalanan mereka pula. Setelah menyeberangi Kali Praga, mereka pun melarikan kuda mereka. Panasnya matahari terasa semakin menyengat kulit.

Namun perjalanan Swandaru dan Pandan Wangi memang tidak terhambat. Meskipun demikian beberapa kali mereka berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat.

Namun sedikit lewat tengah hari, Swandaru dan Pandan Wangi sendiri juga memerlukan beristirahat untuk minum dan makan.

Namun Kademangan Sangkal Putung sudah tidak terlalu jauh lagi.

Ketika kemudian mereka memasuki sebuah padukuhan yang termasuk dalam lingkungan Kademangan Sangkal Putung, maka terasa udara yang sejuk seakan-akan menyusup sampai ke tulang.

Seperti ketika memasuki Tanah Perdikan Menoreh, Pandan Wangi pun merasa bahwa ia telah pulang. Pulang ke rumahnya. Pulang kepada keluarganya, kepada anaknya yang telah menunggunya.

Kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi disambut oleh seluruh keluarga dengan gembira. Terlebih-lebih anak mereka yang langsung melekat di gendongan ibunya

“Ibu masih lelah,” berkata Ki Demang, “mari, bersama kakek saja.”

Tetapi anak itu tidak mau. Ia tidak mau melepaskan ibunya. Nampaknya anak itu sudah merasa sangat rindu kepada ibu dan ayahnya.

Di malam hari beberapa orang bebahu telah datang ke rumah Ki Demang demikian mereka mendengar Swandaru dan Pandan Wangi pulang. Mereka berbincang sampai jauh malam. Sebagian dari mereka bertanya tentang perjalanan Swandaru dan Pandan Wangi. Yang lain bertanya tentang keadaan Tanah Perdikan Menoreh.

Pandan Wangi tidak ikut menemui para bebahu. Tetapi dari ruang dalam serba sedikit ia dapat mendengarkan pembicaraan tentang rencana mereka mengajukan permohonan agar Kademangan Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan.

“Mungkin karena sejak awal Ki Demang tidak sependapat,” berkata Pandan Wangi di dalam hatinya.

Menjelang tengah malam, maka para bebahu itu pun minta diri. Ki Jagabaya yang juga sudah menjadi semakin tua pun berkata, “Besok aku akan datang pagi-pagi.”

“Baiklah, Ki Jagabaya,” sahut Swandaru.