Laman: 1 2

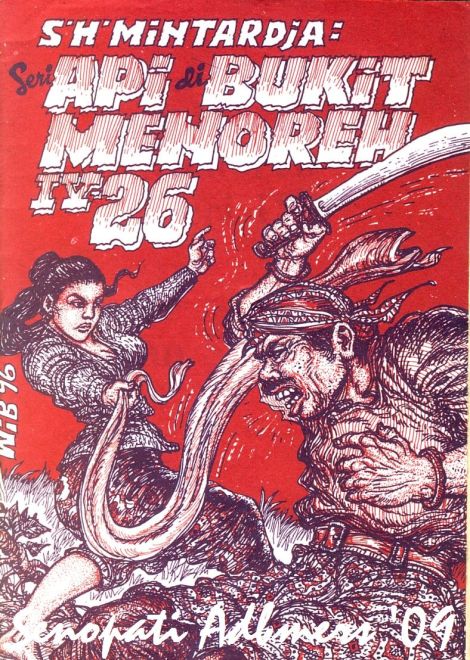

Buku IV-26

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-26/trackback/

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-26/trackback/

Gambar Kulit :

Herry Wibowo

Ilustrasi :

Sudyono

Penerbit :

Kedaulatan Rakyat,

Yogyakarta

Api di Bukit Menoreh

Jilid IV – 26

Bagian 1 dari 3

“SUDAHLAH. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan pulang.”

“Tunggu! Kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Ikut aku. Uangku lebih dari sebangsal.”

“Buat apa uang sebangsal? Belilah perempuan di simpang empat itu kalau ada yang bersedia kau beli. Tetapi aku tidak.”

“Jangan keras kepala. Kau akan menyesal.”

Wiyati mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, “Aku akan pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kau dengar?”

“Orang-orangku akan membawamu pulang.”

“Kau akan melakukan kekerasan di hadapan banyak orang? Kau lihat ada beberapa orang di kedai ini? Kau lihat pemilik kedai dan pembantu-pembantunya?”

“Sudah aku katakan. Tidak seorang pun dari mereka yang akan bersedia menjadi saksi. Tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia. Hidupnya terancam. Siapa pun di antara mereka yang mencoba mencampuri urusanku., mereka akan segera hilang dari lingkungannya.”

“Hilang?”

“Ya.”

“Tetapi mereka tahu, bahwa kaulah sebabnya.”

“Tidak seorang pun dapat membuktikannya.”

Wiyati mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah. Aku sekarang tahu, bagaimana caranya menghadapi kau dan kawan-kawanmu.”

Wajah laki-laki yang bernama Sawung Rampak itu mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia pun bertanya, “Apa yang kau ketahui?”

“Untuk dapat pergi dari tempat ini, aku harus mempergunakan ke-kerasan. Bukankah itu yang kau inginkan? Aku harus memukuli kau dan kedua orang kawanmu sampai pingsan. Lalu aku tinggalkan kalian pergi. Jika terjadi kerusakan di dalam kedai ini. kaulah yang harus menggantinya.”

Sawung kampak justru terdiam. Ia menjadi agak bingung mendengar kata-kata Wiyati itu. Bahkan mula-mula ia tidak yakin akan pendengarannya itu.

Namun Wiyati pun kemudian mengulanginya, “Jangan bingung, Anak manis. Jika kau memaksa, aku akan memukuli kau dan kedua orang kawanmu sampai wajahmu menjadi pengah. Jelas?”

Sawung Rampak itu berpaling kepada kawannya yang nampak garang Dengan nada tinggi ia pun bertanya, “Apa yang kau dengar sama dengan yang aku dengar?”

“Kedengarannya agak aneh.”

Sawung Rampak itu pun kemudian bertanya kepada Windu yang wajahnya masih nampak gelap, “Apa yang kau dengar?”

“Perempuan ini berkicau,” jawab Windu.

Sawung Rampak tertawa Katanya, “Tetapi semakin aneh sikap dan kata-katanya, perempuan ini semakin menarik bagiku. Bahkan seandainya perempuan ini sakit syaraf sekali pun, aku ingin membawanya pulang.”

Tetapi Sawung Rampak terkejut. Tiba-tiba jari-jari tangan Wiyati yang lentik itu telah menampar wajah Sawung Rampak sebagaimana Sawung Rampak menampar Windu.

Sawung Rampak pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Sawung Rampak itu pun telah terduduk di amben bambu yang membujur di belakangnya.

“Gila perempuan ini,” geram Sawung Rampak, “ia berani menampar wajahku.”

“Bukankah aku harus menempuh cara ini untuk dapat meninggalkan kedai ini?”

“Kau telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kesulitan yang berkepanjangan.”

“Tidak. Dengan demikian, aku akan segera dapat pulang.”

Sawung Rampak itu pun kemudian memerintahkan kawannya yang berwajah garang itu, “Bawa perempuan itu pulang! Ketuk simpul syaratnya sehingga ia tidak berdaya. Naikkan perempuan itu ke punggung kuda.”

“Oh,” Wiyati mengangguk-angguk, “jadi kita harus berkelahi? Baiklah. Tetapi tidak di dalam kedai ini. Kita keluar lewat pintu belakang. Dan kita akan berkelahi di belakang kedai, sehingga tidak akan menjadi tontonan banyak orang. Setidak-tidaknya orang yang menonton perkelahian ini tidak sebanyak jika kita berkelahi di halaman depan.”

“Tutup mulutmu!” bentak orang berwajah garang, “Kau tidak akan sempat pergi ke belakang kedai ini.”

Orang berwajah garang itu pun kemudian melangkah mendekati Wiyati. Dengan jari-jarinya yang kuat dan keras, orang itu siap melumpuhkan Wiyati.

Tetapi Wiyati tidak mau didahuluinya. Dengan serta-merta gadis itu justru telah menyerang. Tangannya dengan cepat menggapai dada orang berwajah garang itu.

Ternyata sentuhan tangan Wiyati cukup keras untuk mengguncang keseimbangan orang berwajah garang itu. sehingga orang itu terdorong surut dan jatuh menimpa dinding.

Untunglah bahwa tulang-tulang dinding bambu yang terbuat dari kayu gelugu cukup kuat sehingga dinding itu tidak terkoyak karenanya. Tetapi punggung orang itu terasa nyeri karena menimpa tiang kayu gelugu itu.

“Setan betina!” geram Sawung Rampak.

Namun Wiyati telah melangkah dengan cepat ke pintu belakang.

“Jangan lari!” teriak Sawung Rampak.

“Aku tidak akan lari. Aku tunggu di halaman belakang.”

Ketika Wiyati muncul lewat pintu belakang, ternyata halaman belakang kedai itu cukup luas. Dibatasi oleh dinding berkeliling yang juga sebagai penyekat dengan halaman kedai-kedai di sebelah menyebelah.

Demikian Wiyati turun ke halaman belakang, maka tiga orang laki-laki telah menyusulnya.

Beberapa orang yang masih berada di kedai itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat seorang perempuan yang akan berhadapan dengan tiga orang laki-laki. Apalagi seorang di antara mereka adalah Sawung Rampak, sedangkan kedua orang lainnya adalah pengawal-pengawalnya yang garang.

Tetapi Wiyati sendiri sama sekali tidak menjadi gentar. Demikian ketiga orang laki-laki itu turun ke halaman belakang, maka Wiyati pun langsung menantangnya, “Marilah. Jika kau benar-benar menginginkan aku, tangkaplah aku dan bawalah aku ke rumahmu, Sawung Rampak. Aku akan melindungi diriku sendiri tanpa menunggu kehadiran suamiku.”

“Seberapa tinggi ilmumu, setan betina? Kau akan tunduk di bawah telapak kakiku. Kau akan menyembahku dan akan mohon belas kasihanku.”

Wiyati tertawa. Katanya, “Ada dua pilihan bagiku Sawung Rampak. Memukuli kau sampai babak Mur atau mati di tempat ini. Jika yang terjadi yang kedua, maka suamiku akan meluluhlantakkan seluruh keluargamu. Semuanya akan ditumpes kelor sampai tapis habis.”

Sikap dan kata-kata Wiyati memang menyentuh jantung Sawung Rampak. Tetapi ketika ia menyadari akan kehadiran kedua orang pengawalnya, maka ia pun segera melangkah maju mendekati Wiyati.

Kedua orang pengawalnya pun segera bergeser menjauh ke arah yang berbeda.

Namun orang yang berwajah garang itu pun kemudian menggeram, “Serahkan perempuan ini kepadaku. Aku akan melumpuhkannya dan membawanya pulang.”

Sawung Rampak tidak menjawab, ia mempercayai kelebihan pengawalnya itu. Orang berwajah garang itu tidak pernah mengecewakannya. Ia bukan hanya sekali dua kali menculik perempuan yang diinginkannya. Juga perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Bahkan orang berwajah garang itu pun pernah membuat seorang suami membisu meskipun ia melihat sendiri, bagaimana Sawung Rampak membawa istrinya pergi.”

Bahkan dengan bangga orang itu mengatakannya kepada Wiyati, yang siap untuk melawannya.

“Jadi kau pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu sebelumnya?”

“Aku akan melakukannya juga sekarang,” geram laki-laki itu.

“Ternyata dugaanku benar. Aku harus membuat perhitungan sampai tuntas, sehingga kau tidak akan pernah dapat melakukannya lagi.”

Orang berwajah garang itu pun menggeram. Dengan garangnya ia pun mulai menyerang Wiyati.

Wiyati memang belum mengetahui tataran kemampuan lawannya. Tetapi ia sudah menduga, bahwa lawannya akan mengandalkan kekuatan tenaganya daripada kemampuan ilmunya.

Dalam pada itu pemilik kedai yang menjadi ajang pertengkaran itu menjadi bingung. Jika banyak orang yang mengetahui bahwa terjadi perkelahian di halaman belakang kedainya, maka tentu akan banyak orang yang ingin melihatnya. Karena itu, maka pemilik kedai ini pun segera menutup pintu-pintu kedainya. Namun ia tidak menyuruh orang-orang yang sudah terlanjur berada di kedainya untuk keluar, karena pemilik kedai itu pun memerlukan kawan untuk mengamati perkelahian yang terjadi itu.

Seperti yang diharapkan oleh pemilik kedai itu, maka beberapa orang yang masih berada di dalam kedainya itu tidak segera meninggalkan kedai yang ditutup itu. Tetapi dari dalam kedai, lewat pintu belakang yang terbuka, mereka menyaksikan perkelahian yang terjadi di halaman belakang.

Mereka melihat Wiyati telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga ia tinggal mengenakan pakaian khususnya. Pakaian yang selalu dikenakannya di bawah pakaian perempuannya.

Perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Tetapi orang berwajah garang itu telah salah menilai Wiyati.

Meskipun orang berwajah garang itu telah mengerahkan ke-mampuannya, tetapi ia tidak mampu mendesak perempuan cantik itu. Bahkan serangan-serangan Wiyati mulai mengenai tubuhnya.

Ketika dengan mengerahkan tenaganya, orang berwajah garang itu meloncat dengan menjulurkan tangannya menyerang ke arah dada, Wiyati sambil tersenyum memiringkan tubuhnya sambil melangkah ke samping. Demikian tangan orang berwajah garang itu terjulur, maka Wiyati pun menyerang dengan kakinya. Dengan cepat tubuhnya berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar.

Orang berwajah garang itu terkejut ketika tiba-tiba saja kaki Wiyati menyambar keningnya.

Orang berwajah garang itu pun terdorong beberapa langkah surut. Mampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun dengan susah payah ia bertahan untuk tidak jatuh terguling.

Tetapi ketika Wiyati kemudian meloncat sambil menjulurkan kakinya mengenai dada orang itu, maka orang itu benar-benar terpelanting jatuh.

Orang itu pun berusaha dengan cepat bangkit sambil mengumpat kasar, sementara Wiyati berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Gadis itu sengaja tidak memburunya. Dibiarkannya orang berwajah garang itu bangkit berdiri.

Namun orang itu harus menyeringai menahan sakit punggung dan dadanya yang bahkan terasa menjadi sesak.

“Iblis betina!” geram orang itu, “Aku akan mencabik-cabik tubuhmu.”

Tetapi Wiyati justru tertawa. Katanya, “Tidak. Kau tidak akan berani melakukannya, karena Sawung Rampak justru menginginkan tubuhku. Jika kau mencoba merusaknya, maka kau tentu akan dibunuh oleh Sawung Rampak.”

Orang berwajah garang itu termangu-mangu sejenak. Bahkan ia pun kemudian berpaling kepada Sawung Rampak.

“Aku tidak memerlukannya lagi,” Sawung Rampak hampir berteriak, “meskipun wajahnya cantik, tetapi ia adalah keturunan iblis yang paling jahat.”

Wiyati tertawa berkepanjangan. Katanya, “Kau masih juga pandai merajuk, Anak manis.”

Sawung Rampak memang merasa terhina. Ia pun menjadi tidak tahan lagi. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang Wiyati.

Wiyati pun dengan cepat menghindar. Sementara itu, orang berwajah garang dan bahkan Windu pun telah bersiap pula.

Sejenak kemudian, maka perempuan cantik itu harus bertempur melawan tiga orang yang garang dan sedang marah. Serangan-serangan mereka datang susul menyusul seperti gelombang menghantam batu karang yang tegak di pinggir lautan.

Tetapi Wiyati memang sudah bersiap untuk melawan mereka bertiga. Karena itu, maka ia sama tidak menjadi gentar. Dengan tangkasnya gadis itu berloncatan menghindari. Namun tiba-tiba Wiyati meloncat menyerang dengan cepatnya.

Windulah yang kemudian terlempar jatuh. Hampir saja kepalanya membentur bebatuan di bibir sumur. Untunglah, bahwa ia sempat menggeliat. Namun punggungnyalah yang terasa menjadi sangat nyeri.

Karena itu, ia harus meloncat surut untuk mendapatkan kesempatan mengatasi kesulitan di dalam dirinya.

Namun Wiyatilah yang memburunya. Dengan cepat Wiyati berusaha menyerangnya. Tetapi kedua orang lawannya yang lain telah menyerang bersama-sama pula, sehingga Wiyati terpaksa mengurungkan serangannya justru untuk menghindari serangan kedua lawannya itu.

Dengan demikian, maka Windu pun mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya.

Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keempat orang yang bertempur di halaman belakang kedai itu pun telah meningkatkan ilmu mereka. Sawung Rampak yang marah itu telah mencabut kerisnya pula, “Aku akan membunuhmu perempuan celaka.”

Tetapi Wiyati sama sekali tidak menjadi gentar. Ketika Sawung Rampak meloncat sambil menjulurkan kerisnya menusuk ke arah jantung, maka Wiyati pun dengan tangkasnya melenting sambil mengayunkan kakinya.

Sawung Rampak tidak menduga, bahwa ujung kaki Wiyati itu telah mengenai pergelangan tangannya demikian kerasnya, sehingga keris itu pun terlepas dari tangannya.

Tetapi Wiyati tidak sempat mencegah Sawung Rampak memungut kembali kerisnya, karena Windu dan orang yang berwajah garang itu sudah menyerangnya dengan pedangnya.

“Kau tidak mempunyai kesempatan lagi, setan betina!”

Wiyati tidak menjawab. Tetapi di padepokan kecilnya, Wiyati telah dilatih untuk mempergunakan apapun yang ada padanya sebagai senjata Karena itu, maka Wiyati pun telah mempersiapkan selendangnya yang memang dibuat secara khusus. Pada ujung selendangnya terdapat bandul timah kecil-kecil yang membuat selendang itu dapat menjadi senjata yang berbahaya.

Sebenarnyalah Wiyati pun segera memutar selendangnya yang berwarna hijau pupus, yang serasi dengan baju dan kainnya yang berwarna hijau daun.

Dengan demikian pertempuran menjadi semakin keras. Ketiga lawan Wiyati pun telah bersenjata, sementara Wiyati sendiri mempergunakan selendangnya sebagai senjatanya.

“Kalian sendirilah yang mulai dengan mempergunakan senjata,” berkata Wiyati, “Senjata itulah yang agaknya akan mempercepat berakhirnya perlawanan kalian.”

Sawung Rampak menggeram. Katanya, “Kau mulai cemas setan betina?”

Tetapi sebelum kalimatnya berakhir. Windu berteriak kesakitan karena ujung selendang Wiyati menyentuh pahanya.

Paha Windu tidak berdarah. Tetapi timah-timah kecil di ujung selendang Wiyati terasa seakan-akan meretakkan tulang-tulangnya.

Windu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara itu Sawung Rampak dan orang berwajah garang itu mencoba menghentakkan serangannya terhadap Wiyati yang masih nampak segar.

Untuk beberapa saat Windu mengusap paha yang terasa nyeri. Baru kemudian terpincang-pincang ia kembali memasuki arena.

Dalam pada itu selendang Wiyati berputar semakin cepat. Sehingga tubuh Wiyati itu seakan-akan telah diselubungi oleh kabut tipis yang berwarna kehijau-hijauan.

Dalam pada itu, ketiga orang lawan Wiyati pun dengan garangnya berusaha untuk menembus pertahanan gadis itu. Namun usaha mereka itu pun sia-sia. Tidak seorang pun dari ketiganya yang berhasil menyusupkan senjata mereka menembus kabut tipis yang berwarna kehijau-hijauan itu.

Bahkan semakin lama ujung selendang Wiyatilah yang semakin sering mengenai tubuh ketiga orang lawannya itu.

Windu, orang yang berwajah garang dan Sawung Rampak sendiri, setiap kali merasa disengat oleh perasaan nyeri dan pedih. Bahkan selendang itu menghantam dada Sawung Rampak, rasa-rasanya dadanya itu tertimpa sebongkah batu sebesar anak kerbau.

Sawung Rampak terdorong surut. Nafasnya menjadi terengah-engah. Dengan susah payah Sawung Rampak bertahan, sehingga ia tidak jatuh telentang karenanya.

Namun selama Sawung Rampak itu mencoba memperbaiki keadaannya dan mengatur pernafasannya, sambil berdiri tegak dengan kakinya merenggangi ujung selendang, Wiyati telah menyambar lambung Windu. Terdengar Windu itu berdesah kesakitan sambil menekan lambungnya dengan tangan kirinya.

Malang bagi orang berwajah garang. Kebencian Wiyati kepadanya, apalagi setelah Wiyati mendengar sendiri dari mulut orang berwajah garang itu, yang dengan bangga mengatakan bahwa ia pemati menculik perempuan beberapa kali, telah memuncak. Wiyati menjadi muak melihat wajahnya yang garang serta tingkah lakunya yang kasar. Karena itu, dengan satu hentakan yang keras selendang Wiyati telah merenggut senjata orang berwajah garang itu.

Demikian senjatanya terlepas dari tangannya, maka selendang Wiyati telah berputar dengan derasnya, terayun mengenai dada orang berwajah garang itu.

Orang itu terpental dengan kerasnya. Punggungnya menimpa bebatur pelataran sumur di belakang kedai itu.

Orang itu berteriak kesakitan. Tulang punggungnya terasa menjadi patah.

Sementara itu. nafas Sawung Rampak telah mulai mengalir wajar. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Wiyati telah meloncat menyerangnya. Dengan cepat selendangnya telah membelit di leher Sawung Rampak yang tidak berhasil menghindarinya.

Dengan kerisnya Sawung Rampak berusaha untuk memotong selendang Wiyati. Tetapi dengan cepat Wiyati menarik selendangnya sehingga tubuh Sawung Rampak justru terputar.

Sawung Rampak benar-benar kehilangan keseimbangan. Sementara itu kaki Wiyati terayun dengan derasnya menghantam kening.

Sawung Rampak tidak sempat berbuat sesuatu. Dengan derasnya ia terpelanting jatuh terbanting di tanah.

Mata Sawung Rampak pun rasa-rasanya menjadi gelap. Keningnya terasa sangat sakit. Sementara itu, bagian belakang kepalanya yang membentur tanah berbatu padas membuatnya kemudian tidak sadarkan diri.

Tinggal Windu yang berdiri termangu-mangu. ia tidak mempunyai keberanian untuk melawan Wiyati sendiri, setelah ia mengetahui tataran kemampuannya. Orang berwajah garang serta Sawung Rampak sudah tidak berdaya.

“Sekarang, tinggal kau sendiri,” berkata Wiyati.

“Ampun. Aku minta ampun,” Windu itu pun telah melemparkan senjatanya.

Wiyati menarik nafas dalam-dalam. Orang berwajah garang itu tidak pingsan. Tetapi tidak dapat bangkit berdiri.

“Sepantasnya orang itu harus dibunuh agar ia tidak dapat menculik perempuan lagi.”

Dengan suara bergetar Windu itu pun berkata, “Aku mohon ampun bagi mereka berdua.”

“Bukankah kau tahu, kejahatan apa saja yang telah mereka lakukan?”

Windu mengangguk.

“Seharusnya kau tidak minta ampun untuk mereka.”

“Mereka tentu akan menjadi jera.”

Wiyati pun termangu-mangu Namun kemudian ia pun berkata, “Aku tidak akan membunuh mereka. Tetapi jika pada suatu kali aku menjumpai mereka dan kau sekali lagi menculik perempuan, maka aku akan membunuh kalian bertiga. Bahkan keluarga kalian. Suamiku akan datang dengan dua puluh lima orang berilmu tinggi. Seandainya ayah Sawung Rampak dengan uangnya dapat membentengi rumahnya dengan laki-laki sepadukuhan, mereka akan dihancurkannya pula.”

“Siapakah suamimu?” bertanya Windu.

“Kau akan menantangnya?”

“Tidak. Tidak. Bukan maksudku.”

“Jadi untuk apa kau bertanya siapakah suamiku?”

“’Tidak apa-apa.”

“Suamiku adalah guruku. Nah. bayangkan apa yang dapat dilakukannya.”

“Ya.”

“Aku akan pergi. Ingat semua kata-kataku. Aku bukan seorang yang mengenal belas kasihan.”

Windu tidak menyahut. Dipandangnya saja perempuan cantik itu membenahi pakaiannya. Bahkan ia masih sempat membetulkan sanggulnya.

Ketika melangkah pergi Wiyati masih berpesan kepada Windu, “Sawung Rampak harus mengganti kerasukan yang terjadi di kedai itu. Jika ia menolak, maka ia akan mengalami akibat buruk. Besok atau lusa aku akan menemui pemilik kedai itu.”

Sambil mengangguk Windu berkata, “Baik. Aku akan mengatakannya kepadanya.”

“Mudah-mudahan ia tidak mati,” berkata Wiyati.

Windu mengerutkan dahinya. Begitu ringan perempuan itu bersikap, bahkan seandainya Sawung Rampak itu mati.

Ketika Wiyati melangkah pergi, ia sempat berhenti dan berjongkok di samping orang yang berwajah garang yang mengerang kesakitan, “Bukankah sudah aku katakan, bahwa aku tahu caranya untuk meninggalkan kalian. Aku sudah menunjukkan cara itu. Senang atau tidak senang, kalian harus menerimanya.”

Orang berwajah garang itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja menahan sakit di punggungnya.

“Jika punggungmu patah, maka untuk selamanya kau tidak akan dapat sesumbar lagi. Kau akan menjadi orang yang lemah dan bergantung kepada orang lain. Karena kau tidak akan mampu bekerja apapun untuk menghidupi dirimu sendiri. Bukan niatku mematahkan tulang punggungmu. Tetapi kebetulan itu adalah beban yang harus kau tanggungkan karena kejahatan yang pernah kau lakukan.”

Orang berwajah garang itu menyeringai menahan sakit. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga sakit hatinya.

Sejenak kemudian, maka Wiyati pun telah bangkit berdiri dan meninggalkan orang-orang yang masih berada di halaman belakang kedai itu. Ketika ia naik lewat pintu belakang, maka orang-orang yang berada di kedai itu menyibak.

“Kenapa pintu ditutup? Apakah kalian sengaja menjebak aku agar aku tidak dapat pergi?”

“Tidak. Bukan itu,” sahut pemilik kedai dengan serta-merta, “aku hanya ingin tidak ada orang-orang lain lagi yang masuk ke dalam kedai itu untuk menyaksikan perkelahian itu.”

Wiyati mengerutkan dahinya. Katanya, “Kenapa kau berkeberatan jika banyak orang yang melihat kekalahan Sawung Rampak?”

“Bukan karena itu. Tetapi kedai ini akan penuh dan kerusakan yang timbul akan dapat lebih banyak lagi.”

Wiyati memandang pemilik kedai itu dengan kerut di dahinya Namun kemudian ia pun berkata, “Sawung Rampak harus mengganti semua kerusakan di kedai ini. Aku sudah berpesan kepada Windu. Dalam dua atau tiga hari ini aku akan datang lagi untuk melihat apakah Sawung Rampak memenuhi pesanku atau tidak. Jika tidak aku akan memaksanya. Mudah-mudahan ia tidak mati.”

Pemilik kedai itu tidak sempat menjawab. Wiyati pun melangkah ke pintu sambil berkata, “Buka pintunya!”

Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu membuka pintu kedainya.

Namun, demikian pintu itu terbuka, maka Wiyati yang berdiri di belakang pintu itu pun mengerutkan dahinya. Ternyata di luar kedai itu berkerumun beberapa orang yang mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran di dalam kedai yang kemudian ditutup itu.

Wiyati tidak menghiraukan mereka. Ia pun segera melangkah turun ke jalan dan dengan cepat meninggalkan kedai itu.

Orang-orang yang berkerumun itu pun segera menyibak. Sementara itu tanpa berpaling Wiyati melangkah meninggalkan kedai itu.

Ketika Wiyati sampai di rumahnya, maka Ki Ambara memperhatikannya dengan kerut di kening. Wiyati yang semula tidak berniat untuk menceritakan apa yang sudah terjadi itu, ternyata tidak dapat menyembunyikannya lagi ketika Ki Ambara memanggilnya.

“Wiyati. Apa yang telah terjadi?”

Wiyati menunduk, ia tidak segera menjawab.

“Katakan, apa yang telah kau lakukan di pasar itu? Kau pulang tanpa membawa apa-apa. Tetapi aku lihat pakaianmu nampak kusut.”

Wiyati masih menunduk.

“Kau berkelahi Wiyati?” bertanya Ki Ambara.

Wiyati tidak dapat mengelak. Dengan nada rendah ia pun menjawab, “Ya, Kek.”

Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Duduklah. Kau harus menceritakan apa yang terjadi dengan jujur. Kau tidak boleh menyembunyikan apapun yang telah terjadi agar aku dapat mengetahui dengan pasti.”

Wiyati tidak dapat mengelak, ia tahu, bahwa Ki Ambara itu mempunyai ketajaman penglihatan dan ketajaman panggaraita sehingga sulit baginya untuk mengelabuinya.

Karena itu, maka Wiyati pun kemudian bercerita dari awal sampai akhir.

Ki Ambara mendengar cerita Wiyati itu dengan seksama. Sekali-sekali Ki Ambara itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk.

Demikian Wiyati selesai bercerita, maka Ki Ambara pun menarik nafas panjang. Katanya, “Wiyati, sebaiknya kita tidak membuat persoalan. Persoalan-persoalan kecil itu akan dapat mempengaruhi kerja besar kita dalam keseluruhan.”

Wiyati tidak menjawab. Kepalanya justru menjadi semakin menunduk.

“Wiyati. Seharusnya kau menghindari benturan-benturan ke-kerasan dengan siapa pun juga. Jika orang itu mendendam, maka persoalannya akan dapat menjadi berkepanjangan. Sementara itu tugas pokok kita masih belum pasti akan dapat berhasil dengan lancar sebagaimana kita harapkan.”

“Ampun Kek,” Wiyati akhirnya menjawab, “Aku tidak dapat menghindarinya. Anak muda yang bernama Sawung Rampak itu menyudutkan aku sehingga memaksa aku untuk melawan dengan kekerasan.”

“Kau tentu sengaja ingin menemuinya. Jika kau menolak atau seandainya harus mempergunakan kekerasan, sebaiknya kau tujukan kepada Windu. Kau tidak akan bertemu dengan Sawung Rampak. Bagimu lebih baik menggagalkan usaha Windu membawamu ke Sawung Rampak daripada membebaskan dirimu dari niat Sawung Rampak yang kasar itu. Dengan menggagalkan usaha Windu, kau akan sempat menghilang di keramaian pasar tanpa banyak menimbulkan persoalan. Mungkin beberapa orang menjadi gempar karena Windu tiba-tiba menjadi pingsan misalnya. Justru kegemparan itu merupakan kesempatan bagimu untuk hilang dari pengamalannya.”

Wiyati tidak menjawab.

“Yang sudah, sudahlah. Tetapi untuk selanjutnya kau harus lebih berhati-hati. Aku anjurkan kau tidak pergi ke pasar itu jika tidak terpaksa sekali. Di sekitar tempat ini tidak hanya ada satu pasar. Tetapi beberapa.”

Wiyati mengangguk sambil berdesis, “Baik, Kek.”

“Seharusnya kau lebih banyak di rumah. Setiap saat Swandaru akan datang. Sendiri atau bersama istrinya. Kau harus siap menempatkan. dirimu.”

“Ya, Kek,” suara Wiyati merendah.

Sebenarnyalah, sejak saat itu, Wiyati jarang sekali keluar rumah. Jika gadis itu keluar rumah, maka kemungkinan ada persoalan lain yang melibatnya di luar kehendak dan perhitungannya. Bahkan mungkin akan dapat mempengaruhi rencana besar yang sedang dilaksanakan.

Sementara itu, Swandaru masih saja sering datang berkunjung ke rumah Ki Ambara. Hubungannya dengan Wiyati pun semakin lama men-jadi semakin rapat. Sementara itu. Pandan Wangi pun menjadi semakin jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi datang ke rumah Ki Ambara.

Ketika hubungan antara Swandaru dan Wiyati menjadi semakin jauh seperti yang diharapkan, maka Swandaru harus semakin sering berbohong kepada istrinya. Pandan Wangi akan menjadi heran, dan bahkan akan dapat tidak mempercayainya jika ia terlalu sering minta diri untuk pergi ke rumah Ki Ambara. Karena itu, maka kadang-kadang Swandaru harus membuat cerita lain. Swandaru mulai membuat cerita tentang orang-orang yang mengancam kademangannya. Peringatan yang pernah diterimanya, bahwa orang-orang yang mengaku ingin menegakkan kembali perguruan Kedung Jati itu mulai merambah ke Sangkal Putung, telah dipakainya sebagai alasan untuk menjadi sangat sibuk.

Pandan Wangi sama sekali tidak mencurigainya. Ki Demang bahkan minta agar Swandaru lebih ketat mengawasi keadaan.

“Seorang pengawal dengan tidak sengaja melihat lima orang berkuda melintas,” berkata Swandaru kepada Ki Demang, “orang itu dengan diam-diam menelusuri jejak kelima orang penunggang kuda itu, sehingga akhirnya penyelidikannya itu bermuara di pategalan sebelah Randu Gobang. Pengawal itu terkejut karena ia melihat tidak hanya ada jejak kaki lima ekor kuda. Tetapi lebih banyak lagi.”

“Sepuluh?” bertanya Ki Demang.

“Pengawal itu tidak dapat menyebutkan, berapa ekor kuda kira-kira yang ada di pategalan itu, karena jejak terlalu banyak.”

Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi nampak kecemasan membayang di wajahnya.

Pandan Wangi tidak bertanya lebih jauh. Tetapi kemudian ia justru berkata, “Kakang mempunyai tugas yang semakin berat.”

“Ya, Pandan Wangi. Tetapi karena itu sudah tugasku, aku akan melakukannya dengan senang hati.”

Untuk menutupi kebohongannya Swandaru mulai menunjuk dua orang pengawal kepercayaannya untuk membantunya. Keduanya harus memberikan laporan sesuai dengan pesan-pesan Swandaru. Keduanya pun kadang-kadang diminta untuk menyertai Swandaru mendatangi tempat-tempat yang sangat rawan dan berbahaya. Bertiga mereka berangkat dari kademangan. Namun dua orang pengawal itu pun hanya akan berhenti di tengah perjalanan. Mereka hanya akan bersembunyi di rumah mereka masing-masing atau di mana saja menurut kesepakatan mereka dengan Swandaru sehingga Swandaru menjemput mereka lagi setelah Swandaru pulang dari Kajoran.

Namun Swandaru berpesan dengan sangat, agar keduanya tidak membuka rahasianya kepada siapa pun juga. Kepada istri dan anak-anak mereka pun, keduanya harus merahasiakannya.

“Jika istrimu tahu, maka mulut istrimu itu yang akan mengigau sehingga Pandan Wangi dapat mendengarnya.”

“Aku berjanji, Ki Swandaru.”

Jika kau erat-erat memegang rahasia ini, kau akan menerima hadiah yang banyak. Tetapi jika rahasia ini sampai merembes kepada orang lain, maka kau tidak akan pernah pulang lagi.”

Kedua orang itu justru tertawa. Seorang di antara mereka pun berkata, “Jangan cemas. Percayalah kepada kami. Kami masih ingin tinggal lebih lama lagi di Sangkal Putung.”

“Bagus. Kau harus dapat memegang rahasia ini.”

Ternyala bersama kedua orang kepercayaannya itu Swandaru mampu membuat cerita-cerita yang memungkinkannya lebih banyak di luar rumah. Bahkan Swandaru telah meningkatkan kesiagaan di kademangannya. Swandaru sendiri hampir setiap malam mengelilingi kademangannya dari ujung sampai ke ujung. Namun kadang-kadang Swandaru itu tidak berada di manapun di kademangan itu. Para pengawal di padukuhan induk mengatakan bahwa Swandaru ada di padukuhan sebelah. Tetapi para pengawal di padukuhan sebelah menyangka Swandaru ada di padukuhan sebelahnya lagi. Tetapi para pengawal di padukuhan sebelah menyangka Swandaru berada di padukuhan yang lain.

Sementara itu, Swandaru ternyata berada di rumah Ki Ambara. Hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, Swandaru berhasil mengelabui bukan saja Pandan Wangi, tetapi juga ayahnya yang menjadi semakin tua dan bahkan seisi Kademangan Sangkal Putung.

Ki Ambara merasa bahwa Wiyati sudah berhasil menjerat Swandaru sehingga Swandaru itu akan sulit sekali melepaskan dirinya. Bagi Swandaru, Wiyati adalah segala-galanya. Perempuan itu memang sedikit manja. Tetapi tidak di luar balas kewajaran. Perempuan itu tidak pernah berbuat aneh-aneh. Tidak pernah minta apapun selain kebutuhan-kebutuhan wajar dan sama sekali tidak berlebih-lebihan.

Karena itu, maka Wiyati yang jauh lebih muda dari Pandan Wangi itu benar-benar telah menjadi lekat di hati Swandaru.

Dalam keadaan yang demikian, sikap Swandaru terhadap Pandan Wangi sama sekali tidak berubah. Bahkan Swandaru masih saja sangat memperhatikan istrinya. Keduanya nampak menjadi semakin dekat. Setiap kali Swandaru memerlukan berbincang dengan Pandan Wangi tentang tugas-tugasnya yang menjadi semakin berat.

“Aku siap membantu, Kakang. Tugas di manapun juga aku siap untuk melaksanakannya.”

“Tugasmu terutama adalah mengasuh anakmu. Hanya dalam keadaan yang paling gawat, aku akan minta bantuanmu.”

“Kenapa Kakang harus menunggu jika keadaan menjadi sangat gawat?”

“Aku tahu, bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi. Pandan Wangi. Tetapi tidak seharusnya kau melakukan tugas-tugas di luar tugas-tugas pokokmu selama aku masih dapat memecahkannya.”

Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Menurut pengenalannya sejak ia menikah dengan Swandaru, Swandaru memang seorang yang bertanggung jawab. Ia tidak mau membebani Pandan Wangi dengan tugas-tugas yang seharusnya diselesaikannya.

Dengan nada dalam Pandan Wangi itu pun berkata, “Kakang. Apakah aku dapat duduk berpangku tangan sementara kau bekerja keras untuk kepentingan kademangan ini?”

Swandaru tersenyum. Katanya, “Semuanya masih dalam batas-batas kemungkinan untuk memecahkannya bersama para bebahu dan pengawal, Pandan Wangi.”

Pandan Wangi mengangguk-angguk.

Sementara itu, di Kajoran, Ki Ambara telah memanggil Wiyati dan Ki Saba Lintang untuk berbicara di ruang dalam. Dengan sungguh-sungguh Ki Ambara pun berkata, “Wiyati. Kau sudah berhasil menyelesaikan langkah pertama dari tugas panjangmu. Kau sudah berhasil menjerat Swandaru sehingga menurut pengamatanku kini Seandam benar-benar sudah berada di dalam genggamanmu. Sedikit saja kau merajuk, rasa-rasanya dunia menjadi kiamat bagi Swandaru. Apa yang kau lakukan sudah benar Kau tidak perlu merajuk. Swandaru lebih senang jika kau bersikap tegar, gembira dan sedikit manja, tetapi dalam balas kewajaran.”

“Ya, Kek.”

“Nah, agaknya memang sudah saatnya kau mulai berbicara tentang hubungan antara Mataram dan Sangkal Putung. Tetapi ingat, kau tidak boleh tergesa-gesa. Swandaru adalah seorang yang setia kepada Mataram. Jika sedikit saja kau salah langkah, maka Swandaru akan memilih Mataram dan meninggalkanmu betapa hatinya menjadi hancur.”

“Aku mengerti, Kek.”

“Jangan bicara tentang dendammu,” berkata Ki Saba Lintang, “jika lidahmu tergelincir dan kau menyebut dendam di lubuk hatimu, maka gagallah semuanya.”

“Aku mengerti, Paman.”

“Nah, kau dapat mulai sedikit demi sedikit. Jika kau harus maju selangkah lagi, maka aku akan memberimu isyarat.”

“Baik, Kek.”

“Hati-hatilah. Besok atau lusa Swandaru tentu akan datang kemari.”

Dengan demikian, maka Wiyati pun telah mempersiapkan diri untuk mulai dengan tahap berikutnya dari perjuangannya untuk menyeret Sangkal Putung ke dalam kubunya untuk menghadapi Mataram.

Nampaknya memang mustahil. Tetapi Ki Saba Lintang dan Ki Ambara akan mencobanya.

“Kita akan mematahkan kemustahilan itu,” Ki Ambara berkata Ki Saba Lintang, “aku yakin akan kecerdasan Wiyati. Ia tentu akan berhasil.”

Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Kita berharap saja.”

“Aku yakin Paman,” desis Ki Saba Lintang.

Sebenarnyalah, ketika Swandaru datang lagi berkunjung ke rum;ih. Ki Ambara, Wiyati mulai mengambil ancang-ancang. Wiyati tidak mulai dengan menghembuskan persoalan yang harus disampaikannya dengan hati-hati kepada Swandaru. Tetapi Wiyati mulai dengan mempererat jeratannya terhadap Swandaru. Dengan mengorbankan apa saja yang dimilikinya, Wiyati bertekad untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Sebenarnyalah bahwa Swandaru benar-benar telah terbelenggu oleh kecantikan, kelembutan dan kehangatan Wiyati yang dianggapnya sebagai cucu Ki Ambara.

Namun Wiyati benar-benar cerdik. Meskipun ia telah berhasil membelenggu Swandaru sehingga tidak mampu mengelak lagi, tetapi Wiyati tidak pernah mempersoalkan kehadiran Pandan Wangi di sisi Swandaru. Wiyati tidak pernah mengungkit keluarga Swandaru di Sangkal Putung. Jika sekali-sekali Wiyati menyebut nama Pandan Wangi, justru ia sedang menanyakan keselamatannya.

Dengan demikian, maka Swandaru merasa semakin terikat oleh perempuan itu.

Ancang-ancang itulah yang sedang dilakukan oleh Wiyati untuk memasuki tugasnya yang lebih berat.

“Kami menggantungkan harapan kami kepadamu. Wiyati,” berkata Ki Ambara.

“Ya. Kek,” jawab Wiyati dengan penuh keyakinan. Katanya kemudian, “Apapun yang aku katakan, Ki Swandaru tentu mengiakannya. Meskipun demikian, aku memang tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa.”

“Kau benar, Wiyati. Lakukan apa yang kau anggap baik untuk kau lakukan. Kita memang tidak tergesa-gesa. Mataram sekarang baru dalam keadaan tenang. Jika gerakan kita sedikit saja nampak di permukaan maka dengan cepat kita akan dilindas,” berkata Ki Ambara.

“Ya, Kek.”

“Seterusnya aku harap Ki Saba Lintang juga mengendalikan orang-orangnya. Kita harus bersabar, agar kita tidak justru kehilangan kesempatan.”

“Aku dapat memastikan, bahwa orang-orang tidak akan ada yang bergerak, Paman. Kami yakin bahwa kami akan dapat mengendalikan diri.”

Sebenarnyalah, bahwa Mataram benar-benar dalam keadaan tenang. Tidak ada gejolak yang mengeruhkan suasana. Seakan-akan angin pun akan memperlambat lajunya jika bertiup di udara Mataram yang tenang.

Namun para pemimpin di Mataram ternyata justru menjadi gelisah. Sikap Panembahan Senapati pada saat-saat terakhir menjadi agak berubah. Panembahan Senapati menjadi lebih banyak menyendiri. Kadang-kadang Panembahan Senapati duduk di serambi samping sambil merenung sendiri. Ki Patih Mandaraka pun menjadi heran melihat sikap Panembahan Senapati itu.

Setelah berhari-hari sikap Panembahan Senapati tidak berubah, maka Ki Patih Mandaraka pun memberanikan diri untuk menghadap.

“Angger Panembahan,” berkata Ki Patih Mandaraka dengan hati-hati, “pada saat-saat terakhir, aku melihat perubahan terjadi pada Angger Panembahan.”

Panembahan Senapati memandang Ki Patih dengan kerut di dahi. Dengan nada dalam. Panembahan itu justru bertanya, “Apa yang berubah, Paman?”

“Panembahan menjadi pendiam. Sering menyendiri dan merenung untuk waktu yang lama.”

Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, “Apakah benar begitu, Paman? Bukankah sikapku selama ini tidak berubah?”

“Tetapi kami yang memperhatikan sikap Panembahan, nampaknya Panembahan memang berubah.”

Panembahan Senapati menggelengkan kepalanya. Katanya, “Tidak ada apa-apa, Paman. Aku tidak apa-apa.”

“Syukurlah, Panembahan. Tetapi menurut penglihatan kami. Perubahan itu telah terjadi.”

Panembahan Senapati tertawa katanya, “Tidak. Tidak ada apa-apa Paman. Mungkin aku hanya lelah saja. sehingga aku merasa perlu beristirahat.”

“Mungkin Panembahan. Tetapi justru Mataram sekarang dalam keadaan tenang, Angger merasa lelah.”

“Bukankah itu wajar, Paman. Ketika kita bekerja keras, kadang-kadang kita lupa bahwa tubuh kita merasa letih. Tetapi setelah kerja selesai, barulah kita merasakan, betapa letihnya tulang-tulang kita.”

“Ya Panembahan.”

“Tetapi aku mengucapkan terima kasih atas perhatian Paman. Mungkin ada sesuatu yang pada suatu saat ingin aku sampaikan kepada Paman dan keluarga istana Mataram.”

“Jika Panembahan ingin menjatuhkan perintah, aku menunggu.”

“Aku akan mengatakan pada saatnya, Paman. Aku harap Paman tidak risau. Tidak ada masalah apa-apa yang rumit.”

Ki Patih Mandaraka menarik nafas panjang. Ia tahu pasti, tentu ada sesuatu yang direnungkannya. Tetapi masih belum waktunya disampaikan kepada orang lain. Juga kepada Ki Patih Mandaraka.

Tapi Ki Patih Mandaraka tidak dapat mendesak, ia hanya dapat menunggu, bahwa pada suatu saat. Panembahan Senapati itu akan menjatuhkan perintah kepadanya.

Namun semakin lama Panembahan Senapati nampak semakin murung. Bahkan kadang-kadang Panembahan Senapati itu nampak pucat dan muram.

Ki Patih tidak dapat berdiam diri dan sekedar menunggu. Sementara Panembahan Senapati tidak juga memberikan perintah apa-apa.

Ki Patih menjudi semakin cemas ketika setiap kali Panembahan Senapati memanggil putra-putranya. Diajaknya berbincang tentang kehidupan mereka sehari-hari. Sama sekali berbeda dengan sikap dan kebiasaan Panembahan Senapati sebelumnya yang hampir setiap kejap, mencurahkan perhatiannya bagi kebesaran Mataram.

Bukan hanya Ki Patih Mandaraka yang menjadi cemas melihat keadaan Panembahan Senapati. Tetapi putra-putranya, adik-adiknya dan kerabat keraton yang lain.

“Panembahan,” berkata Ki Patih Mandaraka ketika ia mendapat kesempatan untuk menghadap.

Sebelum Ki Patih melanjutkan pembicaraannya, Panembahan Senapati itu pun berkata, “Apakah Paman masih mencemaskan ke-adaanku?”

“Aku mohon maaf, Ngger. Mungkin karena aku sudah menjadi semakin tua. Aku menjadi mudah cemas. Mungkin karena aku tidak mengerti atau tidak tanggap terhadap sikap Panembahan karena aku sudah menjadi pikun.”

“Tidak. Paman tidak usah mencemaskan aku. Aku tidak apa-apa.”

Ki Patih Mandaraka itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, “Panembahan. Apakah Panembahan menjadi risau bahwa masih ada beberapa daerah di timur yang belum bersedia menyatukan diri dengan Mataram?”

Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, “Seperti aku katakan, Paman. Aku sudah letih. Aku ingin beristirahat untuk waktu yang panjang sekali.”

“Panembahan.”

Panembahan Senapati masih saja tersenyum. Katanya, “Apalagi memang belum saatnya aku bergerak ke timur. Biarlah kelak cucuku yang akan menyatukan tanah ini dari lautan sampai lautan.”

Ki Patih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam.

Namun akhirnya Panembahan Senapati itu pun berkata, “Paman. Bukankah sudah saatnya aku menunjuk salah seorang putraku untuk menjadi Pangeran Pati?”

Ki Patih Mandaraka termangu-mangu sejenak. Jantungnya terasa berdebar semakin cepat. Namun Ki Patih tidak bertanya sesuatu. Ia hanya menunggu titah Panembahan Senapati selanjurnya.

“Paman. Aku ingin berbicara dengan Paman Mandaraka dan Adimas Mangkubumi. Aku minta paman dan Adimas Mangkubumi bersedia datang nanti setelah senja.”

“Apakah Panembahan akan bertitah tentang Pangeran Pati?”

“Ya. Bukankah harus ada seseorang yang disiapkan untuk menggantikan aku jika aku sampai pada saatnya dipanggil oleh Yang Maha Agung?”

Keringat dingin mulai membasahi punggung Ki Patih Mandaraka. Ia benar-benar mencemaskan keadaan Panembahan Senapati. Ia yakin kalau Panembahan sedang menderita sakit. Tetapi Panembahan Senapati berusaha untuk menyembunyikannya.

“Baiklah Panembahan,” berkata Ki Patih Mandaraka, “aku akan menghadap setelah senja bersama Pangeran Mangkubumi.”

Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, “Aku akan menunggu, Paman.”

Ki Patih Mandaraka pun kemudian telah mohon diri. Tetapi Ki Patih tidak langsung pulang ke kepatihan. Tetapi Ki Patih langsung pergi menemui Pangeran Mangkubumi.

“Ada apa Paman?” bertanya Pangeran Mangkubumi yang melihat wajah Ki Patih yang muram.

“Apakah Pangeran memperhatikan keadaan Panembahan Senapati pada saat-saat terakhir?”

“Ya Paman. Aku memang memperhatikannya. Tetapi aku tidak berani menanyakannya.”

“Aku sudah mencobanya, Pangeran. Aku memberanikan diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya merisaukan hati Panembahan. Aku sudah bertanya, apakah Panembahan masih merasa risau karena beberapa daerah di timur masih belum dapat dipersatukan dengan Mataram. Tetapi ternyata bukan karena itu. Bahkan Panembahan menyatakan, bahwa Panembahan sedang letih.”

Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, “Jadi apa yang menyebabkannya menurut Paman?”

“Pangeran. Panembahan Senapati memerintahkan Pangeran untuk menghadap setelah senja.”

“Aku sendiri?”

Ki Patih Mandaraka itu pun menggeleng. Katanya, “Tidak, Ngger Panembahan Senapati memerintahkan aku menyertai Angger menghadap Panembahan Senapati setelah senja.”

Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah Paman. Nanti aku menunggu paman di sini. Kita menghadap bersama-sama.”

Ki Patih Mandaraka mengangguk. Katanya kemudian, “Sekarang, aku mohon diri, Pangeran.”

Demikianlah maka Ki Patih Mandaraka pun meninggalkan kepangeranan, kembali ke kepatihan.

Namun Ki Patih Mandaraka tidak pernah dapat menyisihkan kegelisahannya menanggapi sikap Panembahan Senapati yang tidak dapat dimengertinya.

Seperti yang diperintahkan oleh Panembahan Senapati, maka lewat senja, Ki Patih Mandaraka telah berada di rumah Pangeran Mangkubumi. Mereka pun kemudian bersama-sama pergi ke istana, menghadap Panembahan Senapati.

Sebenarnyalah bahwa Panembahan Senapati memang sudah menunggu. Karena itu, maka demikian keduanya datang, mereka pun langsung diterimanya.

Panembahan Senapati memang nampak letih dan pucat. Tetapi senyumnya masih saja nampak di bibirnya.

“Silakan, Paman. Silakan Adimas Mangkubumi.”

Keduanya kemudian duduk berdiam diri. Mereka menunggu titah dari Panembahan Senapati.

“Paman dan Adimas Mangkubumi,” berkata Panembahan Senapati kemudian, “seperti yang sudah aku katakan, sudah waktunya sekarang bagiku untuk menetapkan salah seorang putraku untuk dipersiapkan menggantikan aku. jika aku harus menghadap Yang Maha Agung.”

“Ya. Kakangmas Panembahan,” Pangeran Mangkubumi itu mengangguk dalam-dalam.

“Karena itu, aku berniat mewisuda salah seorang putraku menjadi Pangeran Pati. Dengan demikian, ia sudah dibebani tanggung jawab untuk mempersiapkan dirinya menduduki tahta di masa depan.”

“Aku sependapat bahwa Kakangmas sebaiknya mempersiapkan salah seorang putra Kakangmas Panembahan untuk pada saatnya akan menerima warisan tahta Mataram. Tetapi apakah Kakangmas Panembahan menganggap bahwa hal itu harus segera dilakukan? Apakah tidak sebaiknya Kakangmas mengamati putra-putra Kakangmas dengan seksama, sehingga Kakangmas tidak akan menyesal karena Kakangmas salah memilih di antara mereka?”

“Waktuku tidak banyak lagi,” jawab Panembahan Senapati. Namun agaknya Panembahan Senapati itu sendiri terkejut mendengar jawabnya. Dengan serta-merta ia pun berkata, “Maksudku, aku sudah cukup lama mengamati mereka. Kecuali tingkah lakunya juga sikapnya. Aku sudah berbicara dengan mereka seorang-seorang. Apalagi Paman Patih dan Adimas Mangkubumi agaknya sudah mengetahui dengan pasti, siapakah orangnya yang akan aku tetapkan menjadi Pangeran Pati serta mewisudanya.”

Ki Patih dan Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Mereka memang sudah mengetahui, siapakah yang akan diwisuda karena selama ini salah seorang putra Panembahan Senapati sudah sering disebut bakal menggantikan kedudukannya.

“Tidak akan mengejutkan siapa-siapa, Paman. Tidak akan ada keresahan Adimas,” berkata Panembahan Senapati selanjutnya, “aku hanya ingin semuanya menjadi pasti.”

Ki Patih Mandaraka mengangguk sambil berkata, “Jika Panembahan sudah yakin, maka terserah kepada kebijaksanaan Panembahan Senapati.”

“Paman serta Adimas Mangkubumi. Kalianlah yang kelak akan mewisuda Pangeran Pati itu saat mewarisi tahta Mataram.”

“Kakangmas.”

Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, “Aku akan mewisuda Jolang yang sudah aku tetapkan bergelar Adipati Anom itu untuk menjadi Pangeran Pati. Bukankah tidak akan mengejutkan siapa-siapa? Bukankah setiap orang sudah mengetahui akan hal itu? Meskipun pada saat-saat terakhir aku memang tidak menemukan orang lain.”

Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi mengangguk dalam-dalam. Mereka memang tidak terkejut, karena pada hakikatnya Pangeran Jolang memang sudah dipersiapkan. Tetapi bahwa tiba-tiba saja dalam keadaan yang letih dan lemah, Panembahan Senapati ingin dengan resmi mewisuda Pangeran Jolang yang lebih dahulu sudah bergelar Pangeran Adipati Anom menjadi Pangeran Pati.

Dengan demikian, rasa-rasanya memang begitu tiba-tiba dan terasa sangat mendesak dan tergesa-gesa. Bahkan seandainya Panembahan Senapati tidak mewisuda Pangeran Jolang, maka kedudukannya pun sudah hampir pasti pula.

“Ada apa sebenarnya dengan Panembahan Senapati?” pertanyaan itu telah mencuat di hati Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi.

Dengan hati-hati Ki Patih Mandaraka memberanikan diri bertanya, “Panembahan, mohon ampun, bahwa keputusan Panembahan terasa agak tergesa-gesa.”

Api di Bukit Menoreh

Jilid IV – 26

Bagian 2 dari 3

Panembahan Senapan mengerutkan dahinya. Wajahnya yang pucat itu nampak menegang. Namun kemudian Panembahan Senapati itu tersenyum lagi sambil berkata, “Apakah ada kesan tergesa-gesa? Sudah aku katakan, bahwa aku sudah memikirkannya sejak lama.”

“Benar Panembahan. Tetapi selama ini Panembahan tidak pernah bertitah tentang wisuda itu. Tiba-tiba Panembahan ingin menetapkan dan mewisuda wayah Pangeran Adipati Anom.”

Panembahan Senapati tidak segera menjawab. Tatapan matanya seakan-akan menerawang ke tempat yang sangat jauh.

“Paman,” suaranya merendah, “sudah aku katakan, aku sangat letih. Biarlah ada orang yang menggantikan tugasku.”

“Aku tidak mengerti, Panembahan.”

Sementara itu dengan serta-merta Pangeran Mangkubumi pun menyela, “ Apakah maksud Kakangmas Panembahan?”

Hampir tidak terdengar Panembahan Senapati pun menjawab, “Kalian akan segera mengetahuinya. Karena itu, aku minta Paman Mandaraka segera menyiapkannya.”

Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi saling berpandangan sejenak. Namun wajah mereka pun membayangkan kecemasan yang mencekam.

“Paman. Aku tidak minta diselenggarakan upacara-upacara besar. Aku hanya ingin kepastian, bahwa Jolang akan menggantikan kedudukanku tanpa ada hambatan kelak.”

“Baiklah, Panembahan.”

“Upacara itu dapat diselenggarakan secara sederhana, tetapi meyakinkan.”

“Baik, Panembahan.”

“Aku minta Paman Mandaraka dan Adimas Mangkubumi segera mempersiapkannya. Dalam waktu tiga hari mendatang. Pangeran Jolang akan diwisuda di paseban agung.”

“Tiga hari mendatang?” Ki Patih Mandaraka terkejut.

Sementara Pangeran Mangkubumi berdesis, “Waktunya begitu dekat, Kakangmas?”

“Ya. Bukankah Paman Mandaraka dan Adimas Mangkubumi tahu bahwa aku selalu akan menjalankan segala rencana secepatnya? Jangan menunda-nunda pekerjaan yang dapat segera kita lakukan.”

“Ya, Panembahan,” sahut Ki patih Mandaraka.

“Nah, Paman Mandaraka dan Adimas Mangkubumi, terima kasih atas kesediaan kalian.”

Panembahan Senapati menyelesaikan kalimatnya dengan sendat. Tiba-tiba saja mukanya sangat pucat. Ditekannya dadanya dengan telapak tangan kanannya sambil memejamkan matanya.

“Kakangmas Panembahan? Kakangmas?” Pangeran Mangkubumi cepat menggeser mendekat.

Sambil berlutut di hadapannya, Pangeran Mangkubumi memegangi kedua kaki Panembahan Senapati sambil mengguncangnya. Kecemasan yang sangat telah mencekam dadanya.

Ki Patih Mandaraka pun menjadi sangat gelisah pula. Ia pun bergeser mendekat. Namun Panembahan Senapati pun kemudian membuka matanya sambil berdesis, “Aku tidak apa-apa, Adimas. Jangan terlalu cemas. Aku tidak apa-apa.”

“Tetapi Kakangmas nampak sangat pucat, Nampaknya sesuatu telah terjadi pada dada Kakangmas.”

Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam.

“Apakah Kakangmas sudah memanggil tabib istana?”

Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, “Mereka sudah datang. Setiap saat seorang di antara mereka menunggu aku. Sekarang pun ada seorang di antara tiga tabib istana yang berada di istana ini.”

“Apakah tabib itu perlu dipanggil sekarang?”

“Tidak. Tidak perlu. Aku sudah tidak apa-apa.”

“Tetapi sebaiknya Kakangmas beristirahat. Bahkan ditunggu oleh tabib itu di dalam bilik Kakangmas.”

Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Adimas, tolong bawa aku ke dalam bilikku.”

Pangeran Mangkubumi pun kemudian membantu Panembahan Senapati yang berjalan ke dalam biliknya, sementara itu Ki Patih Mandaraka telah memerintahkan seorang pelayan dalam untuk memanggil tabib istana yang sedang bertugas di istana itu.

Tabib istana itu pun masuk ke dalam bilik Panembahan Senapati setelah Panembahan itu berbaring di sebuah pembaringan kayu berukiran sangat rumit, diikuti oleh Ki Patih Mandaraka.

Ditangani oleh tabib istana itu, keadaan Panembahan Senapati nampaknya segera menjadi baik. Kepada Pangeran Mangkubumi dan Ki Patih Mandaraka, Panembahan Senapati itu pun berkata, “Kalian boleh …….”

….Halaman hilang dari sumber aslinya, ttd: editor……

mengambil kesimpulan bahwa sepantasnya Sangkal Putung mendapat kekancingan sebagai tanah perdikan.

Tetapi Wiyati benar-benar semang perempuan yang cerdik. Jika berbagai pertanyaan mulai bergejolak di jantung Swandaru maka semuanya itu akan segera lenyap jika Wiyati kemudian menyeretnya ke dalam biliknya.

Jika demikian perlahan-lahan gagasan tentang tanah perdikan itu mulai menyusup di hati Swandaru. Kenapa kademangan Sangkal Putung yang besar itu tidak ditetapkan menjadi tanah perdikan dengan hak-haknya yang lebih besar untuk menentukan langkah dan sikapnya sendiri.

Tetapi Swandaru tidak dapat dengan serta-merta menelan gagasan itu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan ikut menentukan.

Namun Wiyati juga tidak pernah mendesak Swandaru untuk segera mengambil sikap. Kemudian seakan-akan melupakannya.

Tetapi di kesempatan itu. Wiyati itu pun berkata, “Kakang. Aku tahu bahwa jika Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka tanah perdikan itu akan diperintah oleh Ki Gede Swandaru dan Nyi Gede Pandan Wangi. Aku tidak akan pernah merasa iri. Aku akun ikut merasa bahagia. Apalagi jika Kakang Swandaru tidak melupakan aku, meskipun seandainya aku harus tetap tinggal di sini, di rumah Kakek.”

“Kau mulai merajuk. Wiyati.”

“Merajuk? Apakah aku pernah merajuk? Tidak Kakang. Dadaku terbuka. Apa yang aku katakan, adalah apa yang aku pikirkan. Jika aku berkata ikhlas, maka ikhlas lahir dan batin.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wiyati pun berkata, “Kakang, jika aku tidak ikhlas, maka aku tidak mempersoalkan kedudukan Mbakayu Pandan Wangi sejuk sekarang. Tetapi jika aku melakukannya, maka aku adalah perempuan yang paling terkutuk di dunia ini. Aku mencari kebahagiaan dengan merampas kebahagiaan orang lain. Karena itu, Kakang Swandaru, aku justru berharap. Bahwa hubungan Kakang Swandaru dengan Mbakayu Pandan Wangi tetap baik. Biarlah Mbakayu Pandan Wangi tetap merasa bahagia hidup di samping Kakang Swandaru. Sementara itu, aku pun mendapat kebahagiaanku dengan keadaan ini.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Di mata Swandaru, Wiyati adalah perempuan yang sangat bijaksana, ia memberikan apa saja yang ia miliki kepada Swandaru tanpa terlalu banyak menuntut. Bahkan dengan sadar ia tetap membiarkan Pandan Wangi memiliki kebahagiaannya sendiri.

Namun dengan demikian. Swandaru justru merasa semakin terikat kepada Wiyati. Seorang perempuan muda, cantik dan bijaksana.

Karena itu, maka gagasan untuk menjadikan Kademangan Sangkal Putung itu menjadi tanah perdikan menjadi semakin tertanam di dalam hatinya.

Meskipun demikian, Swandaru tidak kehilangan nalarnya. Memang ada dua kemungkinan jika ia mengajukan permohonan untuk menjadikan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan. Diterima atau ditolak. Masing-masing mempunyai akibat jiwani sendiri-sendiri baginya dan bagi rakyat Sangkal Putung.

Ternyata gagasan itu mulai merasuk ke dalam jantung Swandaru. Pada satu kesempatan. Swandaru itu pun bertanya kepada Ki Demang, “Ayah. Apakah syaratnya bagi satu wilayah untuk ditetapkan sebagai tanah perdikan?”

“Apa maksudmu, Swandaru?”

“Tidak ada maksud apa-apa, Ayah. Aku hanya ingin tahu, kenapa Menoreh itu diakui sebagai tanah perdikan, sedangkan yang lain sebuah kademangan.”

“Memang adil bermacam-macam tataran pemerintahan, Swandaru. Pada umumnya, satu daerah dinyatakan menjadi tanah perdikan, jika daerah itu mempunyai arti yang sangat tinggi bagi satu negara. Tetapi penilaian itu tergantung kepada raja serta para pemimpin pemerintahan.”

“Apakah satu daerah dapat mengajukan permohonan untuk mendapat penilaian apakah daerah itu pantas ditetapkan menjadi tanah perdikan atau tidak?”

“Tidak perlu, Swandaru. Satu lingkungan tidak perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi satu tanah perdikan. Jika raja dan para pemimpin pemerintahan menganggap pantas, maka lingkungan itu akan ditetapkan menjadi satu tanah perdikan dengan surat kekancingan dan kadang-kadang disertai dengan sebuah prasasti.

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ayahnya yang memiliki pengalaman yang luas dan pengenalan yang mendalam terhadap anaknya itu pun bertanya, “Swandaru, apakah kau bermimpi Kademangan Sangkal Putung ini menjadi sebuah tanah perdikan?”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan pandangan matanya menerawang ke tempat yang sangat jauh.

“Swandaru,” berkata ayahnya, “sebaiknya singkirkan impianmu itu dari kepalamu. Mungkin kau merasa bahwa Sangkal Putung adalah satu kademangan yang jauh lebih besar dari kademangan-kademangan lain di sekitarnya. Mungkin kau merasa bahwa Sangkal Putung telah memberikan jasa yang sangat besar kepada Mataram. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh rakyat Sangkal Putung itu masih terlalu kecil artinya bagi Mataram.”

Swandaru mengerutkan dahinya Namun Swandaru tidak bertanya lagi kepada ayahnya.

Tetapi ketika hatinya tergelitik lagi oleh desah nafas Wiyati yang berbisik di telinga tentang tanah perdikan, Swandaru pun bertanya lagi kepada ayahnya. Ketika ayahnya memberikan jawaban yang sama, maka Swandaru mulai menguraikan jasa yang pernah diberikan oleh Sangkal Putung kepada Mataram sejak Panembahan Senapati bangkit dan kemudian memegang kekuasaan di Mataram yang semakin lama menjadi semakin besar.

“Kakang Untara telah diangkat menjadi Tumenggung. Kakang Agung Sedayu kini menjadi seorang lurah prajurit yang memimpin prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan. Lalu, apakah Panembahan Senapati tidak menghitung jasa yang pernah aku berikan kepada Mataram?”

“Yang kau berikan tidak jauh berbeda dengan beberapa kademangan lain. Maksudku beberapa kademangan besar yang memiliki kelebihan. Memang mungkin nama kademangan itu jarang kita dengar. Tetapi kademangan Ganjur pun merupakan kademangan yang besar yang mempunyai jasa yang tidak kalah berarti dari Sangkal Putung.”

“Yang berada di Ganjur adalah pasukan Mataram sebagaimana pasukan Kakang Untara di Jati Anom. Mataram tentu tidak akan memperhitungkan kademangan Jati Anom sebagai sebuah kademangan besar yang banyak berjasa bagi Mataram, karena yang bergerak dari Jati Anom adalah pasukan Mataram itu sendiri.”

“Tidak. Kau harus membedakan pasukan Mataram yang ada di Ganjur dengan pasukan pengawal kademangan Ganjur. Pengaruh kehadiran para prajurit itu memang ada. Tetapi bukan prajurit Mataram itu sendiri.”

Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara Ki Demang berkata selanjutnya, “Seperti saat pasukan Ki Widura ada di sini. Bukankah dibedakan antara pasukan Pajang di bawah pimpinan Ki Widura dengan pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung?”

“Jadi menurut Ayah, jasa kademangan Ganjur tidak kalah besarnya dari jasa kademangan Sangkal Putung?”

“Ya. Bahkan juga kademangan-kademangan di Gunung Kidul.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam.

“Sudahlah Swandaru. Kita lebih baik tidak berkhayal tentang sebuah tanah perdikan. Jika kita sendiri yang memohon, kita akan dapat ditertawakan. Tentu bukan para pemimpin Mataram yang menertawakan, tetapi beberapa kademangan lain yang mendengarnya. Karena bukan hanya Sangkal Putung yang telah memberikan arti yang sangat tinggi bagi Mataram. Dengan demikian, jika Sangkal Putung akan diberi hak dan wewenang sebagai tanah perdikan, maka adilnya, akan bermunculan beberapa puluh tanah perdikan di sekitar Mataram.”

Swandaru mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan ayahnya. Karena itu, maka Swandaru tidak mendesak lebih jauh lagi.

Tetapi ketika Swandaru memberikan jawaban yang sama kepada Wiyati pada kesempatan lain, ketika Wiyati menyebut-nyebut lagi tentang tanah perdikan, maka Wiyati itu tersenyum. Katanya, “Aku sudah menduga Kakang Swandaru seorang yang rendah hati. Aku sadar bahwa perjuangan Kakang Swandaru selama ini dilakukan dengan hati yang bersih. Perjuangan yang merupakan pengabdian murni tanpa pamrih.”

Wiyati berhenti sejenak. Lalu, “Sebaiknya memang demikian Kakang Swandaru. Dengan demikian nama Kakang Swandaru akan tetap menjadi kembang lambe di antara para pemimpin di Mataram.”

“Bukan begitu. Wiyati. Tetapi apa yang aku lakukan memang belum berarti apa-apa.”

“Bagi Kakang Swandaru memang demikian. Bagi orang-orang yang rendah hati, yang menyerahkan diri pada pengabdian murni.”

“Mungkin sebutan itu berlebihan. Tetapi sudahlah, aku memang tidak berkhayal bahwa Sangkal Putung akan menjadi sebuah tanah perdikan.”

“Kakang,” berkata Wiyati, “dari satu sisi. aku sangat mendukung sikap Kakang Swandaru yang rendah hati serta berjuang tanpa pamrih. Tetapi bukankah Kakang Swandaru mempunyai anak laki-laki? Bukankah orang-orang Sangkal Putung yang pernah memberikan pengorbanan terbesar bagi Mataram juga mempunyai anak atau adik atau keluarga yang lain? Nah, bagi mereka itulah Sangkal Putung di hari mendatang. Jika kedudukan Sangkal Putung meningkat dan kademangan menjadi tanah perdikan, maka merekalah yang merasakan hasil perjuangan serta pengorbanan orang tua dan sanak kadang mereka. Bukankah itu sama sekali tidak berlebihan?”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun Swandaru itu pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, “Kami akan menanamkan pengertian kepada anak-anak kami. Kepada sanak kadang kami dan kepada orang-orang Sangkal Putung, bahwa yang kami lakukan, juga dilakukan oleh semua orang di Mataram.”

Wiyati tersenyum. Katanya, “Aku sangat terharu akan keluhuran budi Kakang Swandaru. Perjuangan yang bersih dan ikhlas itu merupakan persembahan yang sangat berharga bagi Mataram. Sikap itu justru merupakan salah satu nilai yang sangat berharga yang tentu dipertimbangkan bagi Mataram untuk menentukan sebuah tanah perdikan.”

Swandaru mengerutkan dahinya. Wiyati itu ternyata terlampau pandai bagi seorang perempuan yang hidup dalam lapisan orang kebanyakan, cucu seorang pedagang kuda.

Namun Swandaru tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lebih jauh. Pada saat ia mulai merenungi kelebihan Wiyati, maka Wiyati telah membenamkan Swandaru ke dalam mimpi yang lain. Bukan mimpi tentang tanah perdikan.

Meskipun Swandaru tidak mengiakan pendapat Wiyati, namun pendapat itu tetap saja menggelitiknya. Bahkan di luar sadar, Swandaru pernah berbicara dengan seorang bebahu yang sudah setua ayahnya tentang sebuah tanah perdikan.

Tanggapan bebahu itu mengejutkan Swandaru. Katanya dengan mata berapi-api, “Gagasan yang bagus sekali, Ngger!”

“Hanya sebuah mimpi saja, Paman.”

“Bukan hanya sebuah mimpi, Ngger. Kita memang harus mempunyai gegayuhan. Gegayuhan itu tidak akan datang sendiri jika tidak kita perjuangkan.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak memperbincangkan lebih lanjut.

Tetapi pada kesempatan lain. justru orang itulah yang bertanya kepada Swandaru, “Bagaimana, Ngger? Apakah Angger sudah memikirkan lanjutan dari gegayuhan yang pernah Angger katakan?”

“Tentang apa. Paman?”

“Tentang tanah perdikan.”

“Ah,” terasa gelar yang tajam di dada Swandaru. Namun Swandaru masih berusaha untuk mempergunakan penalarannya yang bening.

“Kapan kita dapat berbicara dengan sungguh-sungguh?”

“Lupakan saja, Paman.”

Bebahu itu mengerutkan dahinya. Dengan nada heran ia pun bertanya, “Kenapa kita harus melupakan gagasan yang cemerlang itu? Jika saja Sangkal Putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan, maka kita akan dapat mengatur rumah tangga kita sendiri. Kademangan ini akan menjadi semakin besar dan semakin sejahtera. Pajak yang kita pungut akan dapat kita pergunakan sesuai dengan kepentingan kita. Upeti yang harus kita serahkan kepada Mataram pun menjadi jauh lebih kecil. Bahkan hanya sekedar pertanda, bahwa kita adalah bagian dari Mataram.”

“Tetapi Ayah tidak sependapat. Paman.”

“Ki Demang?”

“Ya.”

“Kenapa?”

“Banyak sekali pertimbangannya,” jawab Swandaru. Ia pun kemudian menguraikan keberatan-keberatan Ki Demang untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan.

“Umurku juga sudah setua Ki Demang. Aku pun sudah menjadi semakin berhati-hati untuk mengambil langkah. Tetapi ternyata Ki Demang masih lebih hati-hati lagi.”

“Tetapi bagaimana menurut pendapat Paman? Apakah Ganjur dan bahkan beberapa kademangan di Gunung Kidul dan di beberapa tempat yang lain juga berjasa seperti Sangkal Putung terhadap Mataram sehingga jika Sangkal Putung menuntut dan kemudian dipenuhi menjadi sebuah tanah perdikan, beberapa kademangan yang himpun untuk adilnya, juga ditetapkan menjadi tanah perdikan sebagaimana Sangkai Putung?”

Bebahu itu tercenung sejenak. Ia pun sudah mendengar, bahwa Ganjur dan beberapa kademangan yang lain juga melibatkan diri dalam perjuangan yang panjang mempersatukan daerah di timur dan pesisir utara dengan Mataram.

“Bukankah benar begitu, Paman?” bertanya Swandaru.

“Angger tentu juga sudah mendengar. Tetapi menurut pendapatku, Sangkal Putung tetap memiliki beberapa kelebihan. Selain itu bukankah Angger Agung Sedayu yang berada di Tanah Perdikan Menoreh mempunyai hubungan yang agak dekat dengan Ki Patih Mandaraka dan bahkan Panembahan Senapati sendiri?”

“Maksud Paman?”

“Mungkin Angger Agung Sedayu akan dapat menyampaikan keinginan rakyat Sangkal Putung ini kepada Panembahan Senapati atau setidak-tidaknya kepada Ki Patih Mandaraka.”

Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu bebahu itu pun berkata, “Sementara itu, Nyai Pandan Wangi dapat memohon dukungan kepada ayahnya di Tanah Perdikan Menoreh.”

Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, “Sudahlah, Paman. Jika ayah tidak menyetujui, maka apa yang dapat kita lakukan?”

Bebahu itu terdiam.. Tetapi di wajahnya nampak betapa ia menjadi kecewa.

Dalam pada itu, segera tersiar berita di seluruh Mataram, bahwa Panembahan Senapan telah menetapkan seorang Pangeran Pati. Meskipun bukan putra laki-laki tertua, tetapi semua orang memang sudah menduga, bahwa Pangeran Jolang akan ditetapkan menggantikan kedudukan ayahandanya.

Namun berita itu pun diiringi dengan benta yang lain, yang lebih lirih kedengarannya dan penuh keragu-raguan bahwa Panembahan Senapati sedang sakit.

Sebenarnyalah bahwa berita itu hanya sekedar memantapkan kedudukan Pangeran Adipati Anom yang memang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan Panembahan Senapati.

Meskipun demikian, wisuda itu tetap berkesan tergesa-gesa. Apalagi wisuda itu diselenggarakan dengan sederhana, tanpa upacara yang khusus.

Peristiwa itu memperkuat desas-desus bahwa Panembahan Senapati memang sedang sakit.

Dalam upacara yang sederhana itu, Ki Gede Menoreh berkesempatan untuk hadir. Demikian pula secara khusus telah diundang pula Ki Lurah Agung Sedayu, sedang Untara sebagai seorang ‘Tumenggung pun hadir pula dalam wisuda itu.

Namun demikian upacara selesai. Agung Sedayu tidak kembali ke Tanah Perdikan Menoreh bersama Ki Gede. Tetapi Agung Sedayu masih tinggal di Mataram untuk menemui Ki Patih Mandaraka, karena Ki Patih telah berpesan kepada seorang prajurit untuk disampaikan kepada Agung Sedayu, agar sebelum ia kembali ke tanah perdikan, ia menyempatkan diri untuk singgah di kepatihan.

Ternyata Ki Patih pun telah berpesan kepada para prajurit yang bertugas, untuk menerima dan membawa Agung Sedayu langsung menemuinya.

Karena itu, maka demikian Agung Sedayu datang ke kepatihan bersama dua orang prajurit dari pasukan khusus, segera dipersilakan masuk ke serambi samping, sementara itu, kedua prajurit yang menyertainya, dipersilakan menunggu di tempat para prajurit bertugas.

Beberapa saat lamanya. Agung Sedayu duduk menunggu di serambi. Namun Ki Patih pun segera keluar dari ruang dalam untuk menemuinya.

“Aku senang kau dapat singgah. Ki Lurah,” berkata Ki Patih sambil duduk menemui Agung Sedayu.

Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam sambil berdesis, “Apakah ada perintah yang harus aku lakukan, Ki Patih?”

Ki Patih tersenyum. Katanya, “Ki Lurah. Sebenarnya aku mengemban perintah Panembahan Senapati. Dalam saat-saat terakhir. Panembahan Senapati banyak mengenang masa-masa lampaunya. Sekali-sekali Panembahan Senapati merenung sendiri untuk beberapa lama. Panembahan Senapati tidak mau di temani oleh siapa pun juga. Bahkan putra-putranya.”

Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam.

“Dalam keadaan yang demikian. Panembahan Senapati terbenam dalam kenangannya atas masa lampaunya. Masa mudanya. Masa-masa Panembahan Senapati mengembara.”

Ki Lurah mengangguk-angguk.

“Dalam keadaan yang demikian, Panembahan Senapati kadang-kadang teringat kepadamu, Ki Lurah. Sebenarnya, kau pernah bersama-sama Panembahan Senapati mengembara, menjalani Liku yang berat.”

“Ya, Ki Patih. Meskipun yang aku jalani dan yang aku capai kemudian, tidak ada sekuku ireng dibandingkan dengan yang telah dicapai oleh Kangjeng Panembahan Senapati.”

“Soalnya bukan itu, Ki Lurah. Dalam kenangan masa lampaunya, nampaknya kau hadir di dalamnya. Panembahan Senapati berpesan kepadaku, agar kau dapat hadir di Mataram pada saat ini. Karena itu, kau menjadi salah seorang di antara lurah prajurit yang sedikit sekali jumlahnya, yang diminta datang pada saat wisuda itu.”

“Aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini.”

“Bukan hanya itu, Ki Lurah. Malam nanti, kau diperintahkan untuk menghadap secara khusus. Aku akan mengantarkanmu ke istananya, Ki Lurah.”

Jantung Agung Sedayu terasa berdegup semakin keras, ia merasa mendapat kehormatan untuk diperkenankan menghadap secara khusus. Kesempatan yang tidak pernah diduganya, justru pada saat-saat terjadi peristiwa penting di Mataram.

“Ampun Ki Patih. Aku tidak akan melampaui kesempatan yang sangat berharga ini. Aku akan memerintahkan kedua orang prajurit yang menemani aku di perjalanan untuk mendahului kembali, agar para prajurit di barak, serta keluargaku tidak menunggu-nunggu dengan cemas.”

“Baik. Biarlah mereka kembali.”

Agung Sedayu pun kemudian mohon izin untuk menemui kedua prajuritnya yang menunggu di halaman depan kepatihan bersama-sama para prajurit yang bertugas.

Demikianlah, maka kedua orang prajurit itu pun segera meninggalkan kepatihan. Kembali ke barak pasukan khusus di tanah perdikan. Namun Agung Sedayu pun telah berpesan pula agar mereka menemui Nyi Lurah atau salah seorang keluarganya, agar mereka memberitahukan bahwa Agung Sedayu bermalam di kepatihan.

Ki Patih Mandaraka memang memerintahkan agar Agung Sedayu bermalam di kepatihan. Jika malam turun, mereka akan bersama-sama pergi ke istana, menghadap Panembahan Senapati.

Ketika langit menjadi gelap, maka Ki Patih dan Ki Lurah Agung Sedayu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke istana. Bersama dua orang pengawal, keduanya pun kemudian berkuda menyusuri jalan-jalan kota. Nampak di sepanjang jalan oncor dan lampu-lampu minyak yang tergantung di regol-regol halaman rumah, berkedipan ditiup angin lembut.

Suasana memang jauh berbeda dengan suasana di pedesaan yang gelap. Meskipun ada satu dua oncor di regol halaman, namun malam terasa lebih gelap daripada malam hari di Kota Raja.

Di pendapa rumah-rumah yang besar di sebelah menyebelah jalan pun, nampak lampu menyala dengan terangnya.

Di sana-sini terdengar suara anak-anak yang bermain meskipun bulan masih belum bulat.

Kedatangan Ki Patih Mandaraka dan Ki Lurah Agung Sedayu diterima oleh Panembahan Senapan di serambi samping.

Beberapa saat Ki Patih dan Ki Lurah menunggu. Kemudian, Panembahan Senapati pun datang dengan langkah-langkah kecil diikuti oleh seorang abdinya yang paling dipercaya.

Tetapi Panembahan Senapati menolak jika abdi itu akan membantunya berjalan memasuki serambi samping.

Namun Agung Sedayu memang terkejut. Panembahan Senapati itu berbeda sekali dengan Panembahan Senapati yang tadi pagi di paseban. saat wisuda Pangeran Pati.

Panembahan Senapati tersenyum ketika ia melihat Agung Sedayu menghadap sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam.

“Ki Lurah,” terdengar suara Panembahan Senapati parau, “aku minta maaf, bahwa aku telah menahanmu semalam di Mataram.”

Ki Lurah Agung Sedayu mengangkat wajahnya sambil menyahut, “Hamba mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menghadap malam ini, Panembahan.”

“Tidak ada persoalan yang penting. Aku sudah memberitahukan kepada paman Patih, bahwa aku hanya ingin sekedar bertemu secara khusus dengan Ki Lurah. Bukankah kita pernah menjadi kawan dalam sebuah pengembaraan meskipun tidak terlalu lama.”

“Hamba Panembahan.”

“Tetapi kini tinggal kenangan. Ki Lurah. Kita tidak akan dapat mengulanginya lagi.”

Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian terlempar ke dalam satu masa yang pernah dilampauinya. Pada saat-saat ia mengembara bersama Panembahan Senapati di masa muda. Panembahan Senapati yang pernah menjalani tiga laku yang berat sekaligus.

“Ki Lurah,” berkata Panembahan Senapati kemudian, “dengan laku yang berat, kita seakan-akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu yang berada di atas rata-rata kemampuan orang lain, meskipun kita sadari, bahwa setinggi-tingginya awan, masih ada lagi yang lebih tinggi.”

Agung Sedayu membungkuk hormat sambil berdesis, “Hamba, Panembahan.”

Panembahan Senapati tersenyum. Katanya kepada Ki Patih Mandaraka, “Paman. Menurut Paman, tidak ada orang yang memiliki ilmu yang paling tinggi. Bukankah begitu Paman?”

“Ya, Panembahan. Sebagaimana yang Panembahan katakan, tidak ada batas tertinggi di awang-awang.”

“Ya,” nada suara Panembahan Senapati itu pun menurun. Lalu katanya kepada Agung Sedayu, “Ki Lurah. Selama ini kita tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Kita ingin lebih banyak lagi. Ki Lurah yang telah memiliki ilmu yang jarang ada duanya dengan menghancurkan lawan-lawannya yang berada jauh darinya karena dipastikan lawannya dapat dihancurkannya dengan sorot matanya. Tetapi itu tidak cukup. Masih banyak lagi yang dipelajarinya, bahkan dengan laku yang berat.”

Ki Lurah Agung Sedayu hanya menundukkan kepalanya saja.

“Kenapa kita tidak dapat puas dengan apa yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita masih mencari dan mencari?”

“Itu adalah pertanda kegelisahan jiwa dalam peng…. sehingga menimbulkan gerak untuk mendapatkan yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih berarti, meskipun tidak ada batas tertinggi di awang-awang,” sahut Ki Patih Mandaraka.

“Itulah bentuk ketidakpuasan itu.”

“Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah pengejawantahan dari permohonan kepada-Nya pula. Namun dengan penuh kesadaran bahwa berusaha, ……., gagasan-gagasan dan setiap pencapaian dapat berhasil atau tidak berhasil. Kita harus siap menerima kenyataan dari kemungkinan-kemungkinan itu, Panembahan. Karena sebenarnyalah kehendak-Nyalah yang akan terjadi.”

Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Ya, Paman. Aku sependapat.”

Panembahan Senapati terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, “Tetapi pada suatu saat, kita sadari, bahwa apa yang kita capai itu harus kita lepaskan kembali.”

Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Dengan kerut di dahi dipandangnya wajah Panembahan Senapati yang pucat itu.

Sementara Ki Patih Mandaraka berdesis, “Apa maksud Panembahan?”

“Paman, bukankah umur kita pada umumnya tidak lebih dari seabad. Bahkan kurang dari itu?”

“Panembahan?”

“Jika kita esok atau lusa dipanggil, apa yang kita perbuat? Mohon waktu setahun dua tahun? Atau kita akan melawannya dengan ilmu kita yang sangat tinggi. Tidak, Ki Lurah. Pada saatnya kita akan berhadapan dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Bahkan jauh lebih tinggi dari awang-awang yang tingginya tidak terbatas itu.”

Ki Lurah Agung Sedayu bergeser setapak. Sementara Panembahan Senapati itu pun berkata, “Bukankah akhirnya kita harus menyerah?”

“Kita memang harus pasrah.”

“Ya. Kita harus pasrah. Kita harus berhenti pada batas yang tidak tertembus.”

Kecemasan mencengkam jantung Ki Lurah Agung Sedayu. Namun tiba-tiba wajah Panembahan Senapati yang pucat itu menjadi merah kembali. Suara Panembahan Senapati pun meninggi. Katanya, “Aku sependapat dengan Paman Patih Mandaraka. Kita harus pasrah dan menerima kenyataan, apakah kita berhasil atau tidak berhasil Tetapi kepasrahan itu bukan perisai dari kemalasan. Menerima kenyataan bukan kedok bagi keputusasaan.”

Agung Sedayu terkejut karena perubahan yang tiba-tiba pada keadaan dan bahkan sikap Panembahan Senapati.

“Ki Lurah,” berkata Panembahan Senapati kemudian, “kau tidak boleh menjadi lemah atas kenyataan terakhir yang kau hadapi. Lepaskan jika pada saatnya harus kau lepaskan. Tetapi capailah dalam batas kemungkinan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh.”

“Hamba Panembahan,” jawab Ki Lurah Agung Sedayu yang masih agak bingung menanggap sikap Panembahan Senapati.

Namun kemudian suara Panembahan Senapati itu melemah kembali. Katanya, “Aku tidak mempunyai kesempatan lagi.”

“Panembahan,” Ki Patih Mandaraka bergeser maju. Katanya, “Bukan hak kita mendahului kehendak Yang Maha Agung. Panembahan.”

“Maaf, Paman. Aku khilaf Tetapi apakah aku bersalah jika aku melihat wajahku sendiri di permukaan air belumbang yang bening dan mengatakan bahwa mataku mulai redup?”

“Tetapi yang redup itu akan dapat menyala kemudian jika dikehendaki-Nya.”

“Aku sudah mendengar suara lembut itu berbisik di telingaku Waktuku memang tidak akari panjang lagi.”

Ki Patih Mandaraka pun dengan serta-merta menyahut, “Berdoalah, Panembahan. Perasaan itu akan dapat Panembahan singkirkan. Sekali lagi aku memberanikan diri menyatakan, sebaiknya kita tidak mendahului Yang Maha Agung “

“Firasatnyalah yang telah menggelarkan jantungku. Tetapi baiklah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang diriku. Aku hanya ingin berkata kepada Ki Lurah Agung Sedayu bahwa masih banyak kesempatan yang terbuka bagimu. Sebelum sampai pada suatu saat kau harus melepaskan kembali.”

“Hamba Panembahan.”

“Masa muda kita memberikan kenangan yang bening dari rangkaian mata rantai kehidupan ini. Aku senang mengenangnya, Ki Lurah.”

“Hamba juga selalu mengenangnya.”

“Kau mempunyai jalur cerita yang menarik sekali. Mula-mula kau seorang penakut, sehingga kau menjadi gemetar jika kau lewat di dekat pohon yang ditunggui oleh Genderuwo bermata satu, sampai akhirnya kau mempunyai kemampuan yang sangat tinggi.”

Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Panembahan Senapati itu tersenyum sambil berkata, “Pesanku yang lain. Ki Lurah Kau harus lebih hati-hati menghadapi adik seperguruanmu.”

“Swandaru maksud Panembahan?”

“Ya.”

Jantung Ki Lurah Agung Sedayu berdesir. Ia pernah mendapat peringatan yang sama dari seorang yang memiliki ketajaman panggraita serta mendapat karunia untuk melihat isyarat tentang sesuatu yang akan datang. Ki Waskita.

“Ki Waskita juga pernah melihat isyarat yang muram bagi keluarga Swandaru,” berkata Ki Lurah Agung Sedayu di dalam hatinya.

Dalam pada itu Panembahan Senapati pun berkata, “Ki Lurah. Aku memang tidak mempunyai keperluan apa-apa dengan Ki Lurah kecuali sedikit mengenang masa lalu kita. Sekarang, aku sudah merasa letih. Aku akan beristirahat. Besok Ki Lurah dapat kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi aku minta Ki Lurah bersedia untuk datang apabila aku memanggilmu.”

“Hamba, Panembahan. Hamba akan bersiap setiap saat Panembahan memanggil hamba.”

“Terima Kasih. Ki Patih akan menyampaikan perintah-perintahku kepada Ki Lurah.”

“Hamba Panembahan.”

“Sekarang, aku perkenankan Ki Lurah dan paman Patih Mandaraka meninggalkan istana. Hari sudah malam. Bukankah Ki Lurah bermalam di kepatihan?”

“Hamba Panembahan. Hamba diperkenankan bermalam di ke-patihan malam ini.

Panembahan Senapati itu tersenyum. Katanya, “Selamat malam.”

Ki Patih Mandaraka dan Ki Lurah Agung Sedayu pun segera mohon diri untuk meninggalkan istana.

Di hari berikutnya, dua orang prajurit dari pasukan khusus telah berada di kepatihan pula. Sementara yang direncanakan, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun minta diri untuk kembali ke Timah Perdikan Menoreh.

Di perjalanan pulang, Agung Sedayu masih saja memikirkan keadaan Panembahan Senapati. Ia yakin, bahwa Panembahan Senapati memang sedang sakit. Namun Agung Sedayu pun mengenang pula pesan Panembahan Senapati tentang adik seperguruannya.

“Ada apa dengan Swandaru?” pertanyaan itu menggelembung di dalam hatinya.